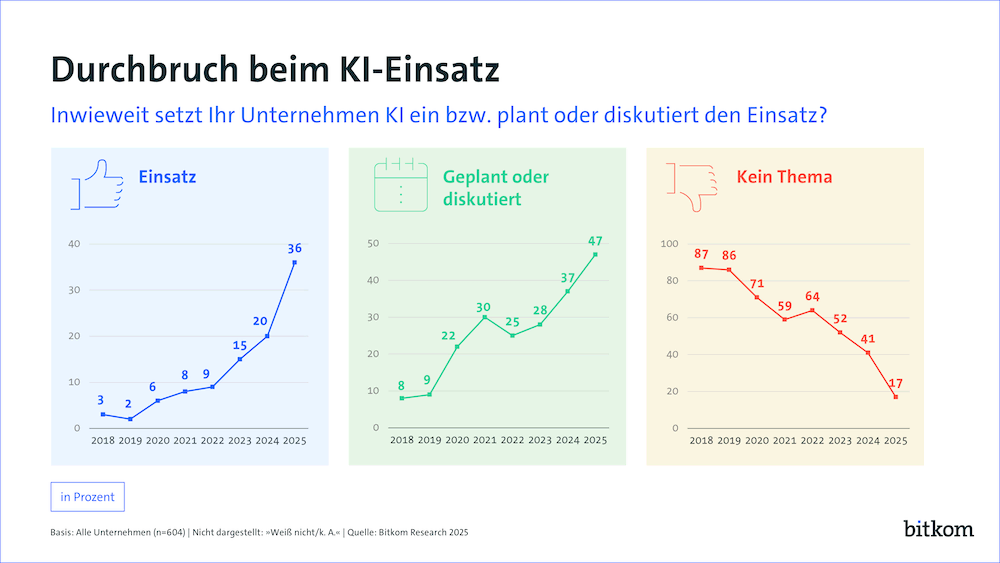

Immer mehr Unternehmen in Deutschland nutzen Künstliche Intelligenz. Laut einer aktuellen Bitkom-Studie hat inzwischen mehr als ein Drittel (36 Prozent) entsprechende Anwendungen im Einsatz.

Vor einem Jahr waren es erst 20 Prozent. Weitere 47 Prozent diskutieren oder planen derzeit konkrete Schritte. Nur noch 17 Prozent geben an, dass KI für sie kein Thema sei – ein deutlicher Rückgang gegenüber den 41 Prozent im Vorjahr.

Wahrnehmung der Technologie wandelt sich

Die Mehrheit der Befragten betrachtet KI als entscheidende Zukunftstechnologie. 81 Prozent der Unternehmen sehen darin den wichtigsten Innovationstreiber, während nur noch 17 Prozent von einem kurzfristigen Hype ausgehen. Zugleich wächst die Überzeugung, dass Unternehmen ohne KI langfristig nicht bestehen können. Mehr als die Hälfte teilt mittlerweile diese Einschätzung.

Für 83 Prozent überwiegen die Chancen von KI. Rund ein Viertel erwartet, dass sich das eigene Geschäftsmodell dadurch grundlegend verändern wird. Gleichzeitig äußern 23 Prozent die Sorge, dass KI die Existenz des Unternehmens gefährden könnte. Nur eine kleine Minderheit von 14 Prozent bewertet die Technologie überwiegend als Risiko.

Investitionspläne

Knapp ein Drittel der Unternehmen will seine Ausgaben für KI im laufenden Jahr steigern. Nur 5 Prozent planen Kürzungen. Die Mehrheit von 60 Prozent will ihre Investitionen auf dem Niveau von 2024 stabil halten. Bitkom verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Einstieg durch frei verfügbare Angebote zwar günstig sei, leistungsfähige Systeme für den produktiven Einsatz jedoch Investitionen erforderten.

Typische Einsatzfelder

Besonders verbreitet ist der Einsatz im Kundenkontakt sowie in Marketing und Kommunikation. Andere Bereiche wie Forschung und Entwicklung, Produktion oder Rechnungswesen folgen mit deutlichem Abstand. Nur vereinzelt findet sich KI derzeit in Management, Vertrieb oder der IT-Abteilung. Auch die Anzahl der genutzten Anwendungen bleibt meist überschaubar: Rund die Hälfte der Unternehmen beschränkt sich auf ein bis zwei Lösungen.

Zwei Drittel der Unternehmen erwarten keine Folgen für die Zahl der Arbeitsplätze. Etwa 20 Prozent rechnen mit einem Rückgang, im Durchschnitt um 7 Prozent. Zugleich glauben 7 Prozent, dass durch KI neue Stellen entstehen könnten. Ein Drittel sieht in der Technologie die Chance, den Fachkräftemangel zu lindern. Dennoch bieten bislang nur wenige Firmen gezielte Schulungen oder Qualifizierungen für ihre Belegschaft an.

Hürden bei der Einführung

Zu den größten Hindernissen zählen rechtliche Unsicherheiten, fehlendes Know-how und personelle Engpässe. Auch Datenschutzanforderungen und die mangelnde Nachvollziehbarkeit von Ergebnissen werden häufig genannt. Rund die Hälfte der Unternehmen äußert außerdem Bedenken, dass sensible Daten in falsche Hände geraten könnten.

Für 88 Prozent der Firmen ist entscheidend, aus welchem Land ihre KI-Anbieter stammen. Bevorzugt werden Anbieter aus Deutschland, gefolgt von den USA, Japan und europäischen Partnerländern. Lösungen aus Russland lehnen die Befragten einhellig ab.

Die Mehrheit der Unternehmen betrachtet den AI Act der EU skeptisch. 56 Prozent sehen darin eher Nachteile als Vorteile. Vor allem die Anforderungen für Hochrisiko-Systeme werden als problematisch eingeschätzt. Von der Politik wünschen sich die Befragten daher vor allem eine Förderung heimischer Anbieter, bessere Datenzugänge und Investitionen in Infrastruktur. Viele Unternehmen sprechen sich zudem für eine Reform der europäischen Regulierung aus.