SAPs neue KI-Strategie verspricht Mittelständlern messbare Produktivitätsgewinne. Doch der Nutzen entsteht nicht durch schnellen Umstieg, sondern durch eine durchdachte, schrittweise Transformation der Daten- und Systemlandschaft.

Generative KI hat die Unternehmenswelt in den letzten Jahren stark bewegt. Die Erwartungen waren hoch: automatisierte Prozesse, intelligentes Verhalten, bessere Entscheidungen – zusammengefasst: mehr Produktivität. Doch vielerorts wich die anfängliche Begeisterung einer spürbaren Ernüchterung. Insbesondere mittelständische Unternehmen berichten nach hohen Erwartungen von Pilotprojekten, die ins Leere laufen – sei es durch mangelhafte Datenqualität, fehlende Integration in bestehende Systeme oder durch KI-Anwendungen ohne erkennbaren Business-Nutzen.

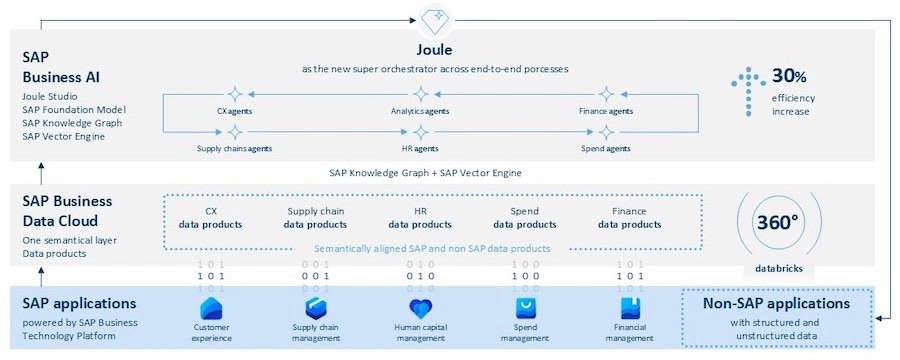

In genau diesem Moment setzt SAP mit seiner überarbeiteten KI-Strategie ein klares Signal. Mit Technologien wie der SAP Business Data Cloud, Joule Studio, dem Knowledge Graph und der Vector Engine soll Künstliche Intelligenz dort wirksam werden, wo Unternehmen sie brauchen: in konkreten, individuellen operativen Prozessen. Insbesondere steht die effektive Verwendung von Geschäftsdaten bei gleichzeitiger Vermeidung von unplausiblen Antworten (‚Halluzinationen‘) im Vordergrund, wenn KI die Akzeptanz bei den Anwendern gewinnen soll.

SAP verspricht dabei nicht weniger als einen Produktivitätsgewinn von bis zu 30 Prozent – eine Zahl, die für viele Unternehmen ein entscheidendes Argument darstellen könnte. Doch so überzeugend der neue Technologierahmen anmutet, so wichtig ist es, die strategischen und praktischen Implikationen zu verstehen.

SAPs KI-Ansatz: Von isolierten Piloten zu integrierten Agenten

SAP verfolgt mit seiner neuen Strategie einen integrativen Ansatz. Die Idee: KI-Agenten, entwickelt von SAP oder in individuellen Kundenprojekten im Joule Studio, greifen auf eine konsistente, zentral verfügbare Datenbasis zurück – gespeist durch die Business Data Cloud. Die Einbettung in bestehende Prozesse soll dabei den Unterschied machen: Anstatt isolierte KI-Experimente zu fördern, setzt SAP auf die tiefe Verankerung von KI in den transaktionalen und analytischen Abläufen von Unternehmen. Das Besondere: SAP stellt nicht nur den Technologierahmen bereit, sondern übernimmt als Serviceanbieter die volle Verantwortung für die Qualität der semantischen Datenschicht.

Abb: Integration von SAP Business AI mit SAP- und Non-SAP-Anwendungen zur durchgängigen Prozessautomatisierung und Effizienzsteigerung

Dabei spielen auch der im Hintergrund wirkende SAP Knowledge Graph, der Beziehungen zwischen Unternehmensdaten modelliert, und die fast unsichtbare SAP Vector Engine, welche semantische Such- und Retrieval-Funktionen ermöglicht, eine Schlüsselrolle. In Kombination mit der neu eingegangen Partnerschaft zu databricks, einem Experten für Machine Learning Szenarien mit weltweit etabliertem Tooling, entsteht ein Daten- und KI-Ökosystem, das auf Wiederverwendbarkeit, Skalierbarkeit und Datensicherheit ausgelegt ist.

Komplexe Ausgangslage im Mittelstand

Gerade für mittelständische Unternehmen mit oft hochgradig individuellen Kernprozessen bietet dieser Werkzeugkasten viel Potenzial. Gleichzeitig zeigt sich aber auch, dass der Einstieg in diese neue KI-Welt an mehrere strukturelle Voraussetzungen geknüpft ist – und damit eine fundierte Auseinandersetzung mit der eigenen Systemlandschaft notwendig macht:

1. Heterogene IT-Landschaften

Die Realität in mittelständischen Betrieben ist selten eine homogene SAP-Systemarchitektur. Vielmehr sind gewachsene IT-Landschaften mit Lösungen unterschiedlicher Hersteller und Diversität sogar zwischen eigenen Standorten der Normalfall. Während SAP innerhalb der eigenen Systemwelt strukturierte Datenbereitstellung sicherstellen kann, solange Kunden im Standard bleiben, liegt die Verantwortung für die Integration externer Daten weiterhin beim Unternehmen selbst. Ohne eine abgestimmte Datenstrategie ist die Basis für produktive KI- und Analytics-Anwendungen auf Dauer nicht gegeben.

2. Herausforderung Cloud-Migration

Ein Wechsel auf die SAP Business Data Cloud kann für viele Unternehmen strategische, technische und wirtschaftliche Fragen aufwerfen. Bestehende Investitionen – etwa in SAP Business Warehouse, SAP BW/4HANA oder Non-SAP Datawarehouse-Lösungen – erfordern für den Werterhalt eigene, gut abgestimmte Umstiegspfade. Hinzu kommt, dass nicht jeder Anwendungsfall oder jede Datenquelle für eine direkte Migration geeignet ist. Eine schrittweise, modulare Herangehensweise erscheint daher vielfach sinnvoller. Gut designte KI-Anwendungen, die sich dieser klassischen Datenquellen bedienen, hängen hingegen in erster Linie vom Datenmodell ab und finden in der Business Data Cloud leicht eine neue Heimat, sobald sie ihre Daten in der neuen Umgebung wieder zur Verfügung haben.

3. Digitale Souveränität und Compliance

Die zentrale Speicherung großer Datenmengen in einer weiteren SAP-Cloud wirft nicht nur technische, sondern auch rechtliche und unternehmensstrategische Fragen auf. Wer in stark regulierten Branchen tätig ist, besonderen Wert auf Unabhängigkeit und informative Selbstständigkeit legt, muss neben den Kosten auch Datenschutzaspekte, IT-Sicherheit, Zugriffskonzepte und Exit-Strategien besonders sorgfältig prüfen. Wie sensibel der deutsche Markt hier ist, zeigen verstärkte Reaktionen und Forderungen nach souveränen Cloud-Lösungen mit Blick auf die aktuellen geopolitischen Herausforderungen in Ost und West.

4. Standardisierung versus Differenzierung

Ein zentrales Versprechen der SAP-Welt ist die Prozessstandardisierung. Diese bringt Effizienzvorteile, stößt aber an Grenzen, wenn Unternehmen gezielt mit individuellen Prozessen im Wettbewerb agieren. Viele mittelständische Anbieter verdanken ihren Erfolg der Flexibilität und Anpassungsfähigkeit ihrer Abläufe. Diese Differenzierungsmerkmale in Standardprozesse zu überführen oder einzubetten, ist nicht immer sinnvoll – aber auch wo sich Vorteile bieten, erfordert dies auf jeden Fall sorgfältige Analyse, Planung und teilweise erhebliche praktische Vorarbeiten.

Erfolgsfaktoren für eine produktive KI-Transformation

Um das Potenzial der neuen SAP-KI-Plattformen tatsächlich auszuschöpfen, sollten Unternehmen daher einige grundlegende strategische Überlegungen in den Mittelpunkt stellen. Der bloße Einsatz neuer Werkzeuge reicht nicht aus – entscheidend ist, wie diese Werkzeuge in den bestehenden Kontext integriert werden.

1. Bestehende Plattformen nutzen

Die SAP Business Technology Platform (BTP) mit seinem AI Launchpad und AI Core ermöglicht es, KI-Anwendungen bereits heute zu entwickeln und in bestehende Cloud- und lokale Lösungen zu integrieren – ohne dass sofort eine vollständige Migration zur Business Data Cloud erfolgen muss. Über standardisierte Schnittstellen lassen sich KI-Elemente modular integrieren, schrittweise erweitern und später mit geringem Aufwand in die Cloud heben. Damit wird KI zu einem sofort nutzbaren, evolutionären Bestandteil der Unternehmens-IT, nicht zum disruptiven Fremdkörper.

2. Investitionen schützen

Jede IT-Strategie sollte auch den Wert vorhandener Systeme und Entwicklungen berücksichtigen. Ein durchdachter Transformationspfad – zum Beispiel für Analytics-Umgebungen – kann dafür sorgen, dass bestehende Architekturen nicht sofort obsolet werden, sondern sich sinnvoll in die neue Zielstruktur einbetten lassen. Dies schafft nicht nur Planungssicherheit, sondern auch wirtschaftlichen Spielraum für weitere KI-Investitionen.

3. Business-zentrierte Use Cases

Der Erfolg von KI bemisst sich nicht an der Technologie selbst, sondern an ihrem konkreten Beitrag zur Wertschöpfung. Daher ist es entscheidend, Use Cases entlang der tatsächlichen Geschäftsprozesse zu identifizieren. Bereiche wie Bedarfsplanung, Kundenservice, Produktionsoptimierung oder Dokumentenanalyse bieten oft erste konkrete Anknüpfungspunkte mit klar darstellbarem ROI. Dort, wo KI einen spür- und messbaren Unterschied macht, entsteht auch der strategische Mehrwert.

4. Ganzheitliche Perspektive auf Technologie und Organisation

Künstliche Intelligenz ist keine reine IT-Frage. Sie betrifft Datenverfügbarkeit, Governance-Strukturen, Fachbereichskompetenz, individuelle Produktivität, tägliche Arbeitsweisen und somit nicht zuletzt die Unternehmenskultur. Wer KI erfolgreich nutzen will, muss das Zusammenspiel aus Technologie, Organisation und Prozessen ganzheitlich gestalten – und dabei das Thema Change Management von Beginn an aktiv adressieren. Erfahrung zeigt, dass mehr als 50% aller IT-Projekte mit anspruchsvoller Technologie und hohem Änderungspotential nur dank professionellem Change Management zu nachhaltigem Erfolg geführt werden können. In erfolgreichen SAP-Einführungsprojekten nimmt das Änderungsmanagement mit professioneller Kommunikation, gestuftem Roll-Out und Betreuung der Anwender-Community typischerweise ca. 10% des Projektvolumens ein.

5. Externe Perspektiven nutzen

Die Einführung und Integration von KI-Technologien in komplexe Systemlandschaften sind häufig mit tiefgreifenden Veränderungen verbunden – sowohl technisch als auch organisatorisch. In solchen Phasen kann es hilfreich sein, auf erprobte Methoden, Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten und eine neutrale Außensicht zurückzugreifen. Der gezielte Einbezug externer Expertise von IT-Dienstleistern unterstützt nicht nur bei technologischen Entscheidungen, sondern kann auch helfen, blinde Flecken zu vermeiden und interne Ressourcen gezielt zu entlasten.

Fazit: Der Weg aus der KI-Ernüchterung

SAPs neue KI-Strategie setzt ein ambitioniertes Zeichen: weg von Pilotprojekten ohne Wirkung – hin zu skalierbaren, integrierten Lösungen mit direktem und nachhaltigem Geschäftsnutzen. Doch insbesondere im Mittelstand zeigt sich, dass dieser Weg kein technologisch bestimmter Selbstläufer ist.

Die Herausforderung liegt darin, das Team, bestehende IT-Strukturen, Investitionen und unternehmensspezifische Prozesse nicht zu ignorieren, sondern bewusst in eine Transformationsstrategie einzubinden.

Ein blinder Umstieg auf neue Werkzeuge ist selten zielführend. Erfolgreicher ist, wer bewusst Schritt für Schritt vorgeht, bestehende Ressourcen klug einbindet und die Einführung von KI als strategische Weiterentwicklung der Unternehmensarchitektur versteht. So wird aus einem pauschalen KI-Versprechen ein echter, konkreter Wettbewerbsvorteil – nachhaltig, tragfähig und zukunftssicher.