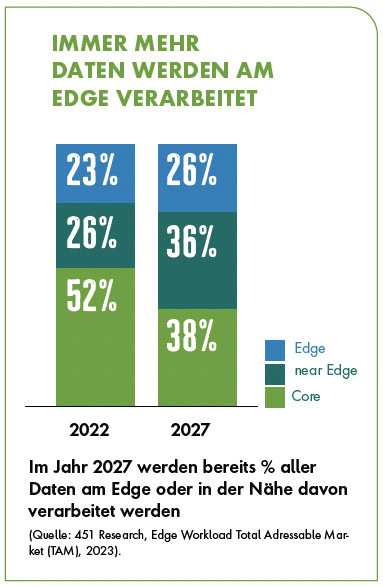

Die Datenmengen in Unternehmen wachsen exponentiell und ihre IT-Infrastruktur wird immer verteilter und disaggregierter. Unternehmen betreiben zunehmend Edge Computing, sprich: Sie verarbeiten immer mehr Daten nahe an dem Ort, an dem sie entstehen, und nicht in einem zentralen Rechenzentrum oder einer Cloud.

Dafür gibt es eine ganze Reihe an Gründen: Am Standort der Datenerhebung ist das Internet nicht zuverlässig verfügbar, die Bandbreite reicht nicht aus, die Kosten für die Datenübertragung wären zu hoch, die Latenzen zu groß, oder die Daten sind so sensibel, dass sie das Unternehmen besser nicht verlassen.

Gleichzeitig rückt das Thema Nachhaltigkeit auf der Agenda von Unternehmen immer weiter nach oben. Sie wird zunehmend als entscheidender Faktor für langfristigen Erfolg, nachhaltiges Wachstum und gesellschaftliche Verantwortung anerkannt. Deshalb haben sich viele Unternehmen inzwischen eigene Nachhaltigkeitsziele gesetzt. Da die Dimension ihrer Edge-Infrastrukturen wächst, beziehen sie auch diese zunehmend in ihre Nachhaltigkeitsbetrachtungen mit ein.

Das beginnt bereits bei der grundsätzlichen Entscheidung, ob Daten am Netzwerkrand oder zentral verarbeitet werden sollen. Das Edge kann dabei mit einigen Vorteilen punkten, hat gegenüber Rechenzentrum und Cloud aber auch einige gravierende Nachteile. Die Verarbeitung der Daten vor Ort reduziert den Energieaufwand für den Transfer von Daten über weite Strecken zu den Rechenzentren und in die Clouds. Zentrale Infrastrukturen ermöglichen dagegen aber naturgemäß eine insgesamt effizientere Nutzung von Ressourcen und Energie als dezentrale Infrastrukturen. Da zentrale Infrastrukturen von viel mehr Nutzern verwendet werden erzielen sie Effizienzgewinne, die kleine Edge-Installationen meist nicht erreichen können.

Das Edge ist in vielen Fällen alternativlos

So oder so gibt es zahlreiche Anwendungen, bei denen das Rechenzentrum oder die Cloud von Haus aus keine akzeptable Alternative darstellen. Dazu zählen:

- Anwendungen, die niedrige Latenzen oder hohe Bandbreiten erfordern wie beispielsweise Hochfrequenz-Handelssysteme im Finanzwesen oder Computer-Vision-Systeme in einer Fertigungsstraße;

- Unternehmenskritische Legacy-Systeme wie etwa SCADA. Sie vertragen oft keinerlei Ausfälle, laufen häufig in lokalen Air-Gapped-Netzwerken oder nutzen nicht standardisierte Protokolle, die eine lokale Datenverarbeitung zwingend erforderlich machen;

- Anwendungen, die strengen gesetzlichen Anforderungen an Datenschutz und Datensicherheit unterliegen.

Mehrere Möglichkeiten für ein nachhaltigeres Edge

Solche Anwendungen werden bislang oft in nicht klimatisierten Räumen betrieben, beispielsweise in einem Hinterzimmer im Einzelhandel oder in einer Fabrikhalle. Nachhaltig ist das natürlich nicht. Unternehmen können aber andere Wege gehen, um den Betrieb solcher Anwendungen am Netzwerkrand umweltfreundlicher zu gestalten. Folgende Möglichkeiten stehen ihnen zu Verfügung:

- Beim Aufbau neuer oder bei der Erneuerung bestehender Edge-Infrastrukturen können Unternehmen moderne Rechnungszentrums-Technologien nutzen. Dazu zählen etwa neue Energiekonzepte wie der Einsatz von Gasgeneratoren, freie Luftkühlung oder die Nutzung der Abwärme zur Beheizung von Gebäuden oder zur Erzeugung von Warmwasser auf dem Firmengelände. Moderne Server ermöglichen weitere Optimierungen bei der Energieeffizienz. Sie bringen neuere Chips mit, die bei gleichem Energieverbrauch mehr Leistung erbringen, nutzen neue Materialien für eine bessere Kühlung und verwenden Kühltechnologien wie Flüssigkeits- oder Tauchkühlung.

- Für Unternehmen mit umfangreicher oder stark verteilter Edge-Verarbeitung kann Edge as a Service (EaaS) eine nachhaltige Alternative sein. Cloud-, Colocation- und Rechenzentrums-Anbieter bauen zunehmend kleine, verteilte Rechenzentren an strategischen Standorten auf, etwa in städtischen Ballungsgebieten oder in Industrieparks, um die Latenz für Unternehmen in der Region zu minimieren. Diese Mini-Rechenzentren bieten ähnliche Effizienzvorteile wie große Rechenzentren oder Clouds.

- Eine spezielle Variante von Edge as a Service ist Multi-Access Edge Computing (MEC). Beim Aufbau ihrer 5G-Infrastruktur richten Telekommunikations-Betreiber auch eigene Edge-Computing- Standorte für die Verarbeitung ihrer 5GWorkloads ein. Diese Standorte nutzen sie nicht nur für sich selbst, sondern bieten sie auch Unternehmen an. Diese können für ihre Anwendungen Rechenressourcen mieten, die sich in Mobilfunk-Basisstationen oder in unmittelbarer Nähe davon befinden. Dabei profitieren Unternehmen nicht nur von den Energieeffizienz-Gewinnen durch die geteilten Ressourcen, sondern auch von den hohen Geschwindigkeiten und der flächendeckenden Abdeckung der 5G-Netze.

Unternehmensweite Nachhaltigkeit fördern

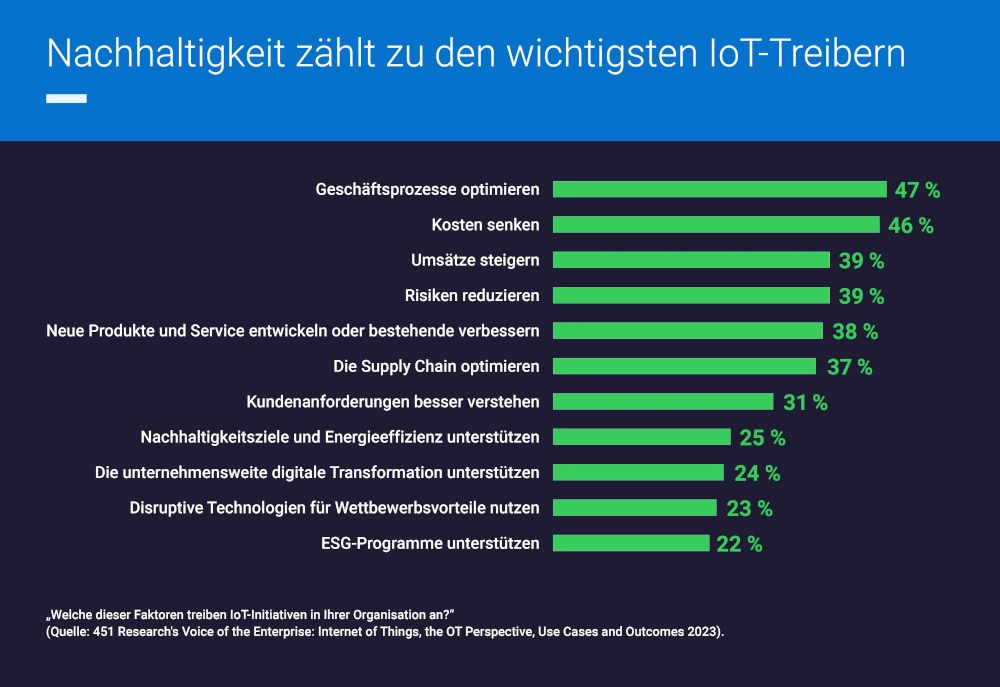

Zur Betrachtung von Edge Computing unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit zählt aber nicht nur seine möglichst umweltgerechte Gestaltung, sondern auch sein gezielter Einsatz. IoT-Daten, die am Netzwerkrand gewonnen und verarbeitet werden, können nämlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, unternehmensweit nachhaltiger zu wirtschaften. Fertigungsstraßen beispielsweise können damit energieeffizienter arbeiten; und intelligente Gebäude können mit Daten, die sie vor Ort analysieren, den Energieverbrauch optimieren, indem sie etwa in ungenutzten Räumen automatisch Klimaanlagen und Licht ausschalten oder die Heizung in Abhängigkeit vom Wetter regulieren.

Edge Computing wächst längst aus seinem Anfangsstadium hinaus und wird inzwischen von zahlreichen Branchen genutzt.

Chris Kramer, Dell Technologies

Edge Computing wächst längst aus seinem Anfangsstadium hinaus und wird inzwischen von zahlreichen Branchen genutzt. Das allgemeine Verständnis für seine Auswirkungen auf die Nachhaltigkeit entwickelt sich gerade erst. Der Aufbau einer grüneren Edge-Infrastruktur – sei es on-Premises oder mithilfe der wachsenden Schar von EaaS-Anbietern – ist ein entscheidender Schritt nach vorn. Darüber hinaus kann das Edge gezielt dafür eingesetzt werden, zentrale Geschäftsprozesse im Sinne der Nachhaltigkeit umzugestalten und zu optimieren.