Am Campus Heilbronn der Technischen Universität München haben drei Studierende ein maßgeschneidertes GPT-Modell entwickelt – einen Chat, der interessierten Nutzern die Möglichkeit bietet, sich über Quantencomputing und dessen Anwendung im Supply Chain Management zu informieren und dieses besser zu verstehen.

Was nach Science-Fiction klingt, ist am TUM Campus Heilbronn bereits Realität: Drei Studentinnen haben dort im Rahmen einer Projektstudie einen „Quantum GPT“ entwickelt – ein Sprachmodell, das Grundlagen des Quantencomputings erklärt und bei der Auswahl von Algorithmen zur Optimierung von Lieferketten hilft. Unterstützt wurden Mokhina Dustmurodova, Sude Dübek und Bhavya Beegodhur von Professor David Wuttke, Inhaber des Lehrstuhls für Supply Chain Management. Ihr Ziel: ein anwendungsorientiertes KI-Tool, das die Potenziale der Quantentechnologie im Logistik- und Produktionsumfeld verständlich macht. „Nach dem KI-Boom wird es einen Quantensprung geben“, sagt Mokhina Dustmurodova überzeugt. Schon jetzt investieren Forschung und Industrie weltweit Milliarden in Quantenhardware und -software. Die drei Studentinnen zeigen, wie akademische Projekte den Zugang zu dieser Zukunftstechnologie ebnen können.

Warum Lieferketten profitieren

Lieferketten gehören zu den komplexesten Systemen moderner Wirtschaft – mit unzähligen Variablen: Transportwege, Wetterbedingungen, Preisschwankungen, Produktionsrisiken. Klassische Algorithmen stoßen hier schnell an ihre Grenzen, weil sie Berechnungen sequenziell ausführen. Quantencomputer hingegen nutzen Qubits, die mehrere Zustände gleichzeitig annehmen können. So lassen sich zahlreiche Szenarien parallel berechnen – theoretisch in einem Bruchteil der Zeit. „Quantentechnologie ist ideal, um die spezifischen Probleme im Supply Chain Management zu lösen“, erklärt Sude Dübek. Die Kombination aus Künstlicher Intelligenz und Quantencomputing könnte künftig helfen, Lieferketten robuster und effizienter zu gestalten – etwa durch präzisere Routenplanung, intelligente Bestandssteuerung und proaktives Risikomanagement.

Ein lernendes System für Einsteiger

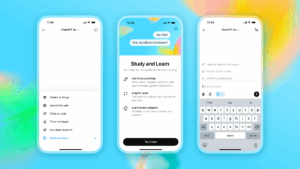

Der Quantum-GPT wurde als benutzerdefinierte Version von ChatGPT entwickelt und mit Fachliteratur aus Logistik, Mathematik und Physik trainiert. „Wir haben das System mit den wichtigsten akademischen Informationen zu Bestandsverwaltung, Routenplanung und Risikomanagement gefüttert“, so Bhavya Beegodhur. Für jede dieser Komponenten recherchierten die Studentinnen geeignete Quantenalgorithmen – etwa den Quantum Approximation Optimization Algorithm (QAOA), der die günstigste und schnellste Route in einem Netzwerk berechnen kann.

Besonders wichtig war den Entwicklerinnen der Lerncharakter: „Unser GPT erklärt die Grundlagen unabhängig vom Vorwissen – so, wie wir selbst gelernt haben“, beschreibt Dustmurodova. Damit wird Quantencomputing aus der Forschungsecke herausgeholt und für Studierende, Entwickler und Unternehmen greifbar. Der Quantum-GPT kann nicht nur Fragen beantworten, sondern liefert auch Python-Beispiele, mit denen Nutzer experimentieren können – ein spielerischer Zugang zu einer hochkomplexen Technologie.

Quantenmechanik trifft Praxis

Die technische Herausforderung des Projekts lag im Verständnis der Quantenmechanik. Während klassische Bits nur die Zustände 0 oder 1 annehmen, kann ein Qubit beides gleichzeitig sein. Diese Superposition ermöglicht enorme Rechenleistungen – birgt aber auch Instabilitäten. „Das sogenannte Rauschen, das den kohärenten Zustand eines Qubits verfälscht, entsteht durch Wechselwirkungen mit der Umgebung“, erklärt Sude Dübek. „Damit umzugehen ist eine der größten Aufgaben aktueller Quantenforschung.“ Die Studentinnen mussten sich daher nicht nur in Programmierung, sondern auch in Physik und Mathematik vertiefen. Professor Wuttke sieht darin einen beispielhaften Ansatz: „Die Verbindung von Supply Chain Management und Quantentechnologie zeigt, wie interdisziplinär Zukunftskompetenzen entstehen. Solche Projekte machen Theorie unmittelbar anwendbar.“

Zukunftsprojekt mit Potenzial

Noch steht das Projekt am Anfang, doch die Resonanz ist groß. Der Quantum-GPT kann bereits grundlegende Fragen beantworten, Beispielcodes generieren und Nutzer durch verschiedene Optimierungsszenarien führen. Für die drei Entwicklerinnen war das Projekt ein Türöffner: „Wir spüren den Wettlauf mit der Zeit“, sagt Mokhina. „Deutschland investiert stark, aber die USA liegen noch vorn. Umso wichtiger ist, dass wir akademisch und praktisch dranbleiben.“ Nach dem Abschluss wollen alle drei zunächst in Deutschland bleiben – am liebsten in Start-ups oder Forschungsprojekten rund um KI und Quantencomputing. „Hier entsteht gerade ein neues Ökosystem mit enormem Potenzial“, ist sich Bhavya Beegodhur sicher.

Vom Hörsaal in die Praxis

Der Quantum-GPT zeigt, wie Forschung, Lehre und Technologie-entwicklung ineinandergreifen können. Aus einer studentischen Idee wurde ein funktionierender Prototyp mit echtem Mehrwert für Industrie und Wissenschaft. Während KI bereits Einzug in operative Prozesse hält, steht der nächste Technologiesprung bevor. Projekte wie dieses machen deutlich: Die Zukunft der Lieferketten liegt nicht nur in der künstlichen, sondern auch in einer quantenbasierten Intelligenz.

(cm/Die TUM Campus Heilbronn gGmbH)