Anfang 2025 wurde in Deutschland im B2B-Bereich die E-Rechnungspflicht eingeführt. Den rechtlichen Background bildet das Wachstumschancengesetz, in dem die Bundesregierung definiert, was sie unter einer elektronischen Rechnung versteht.

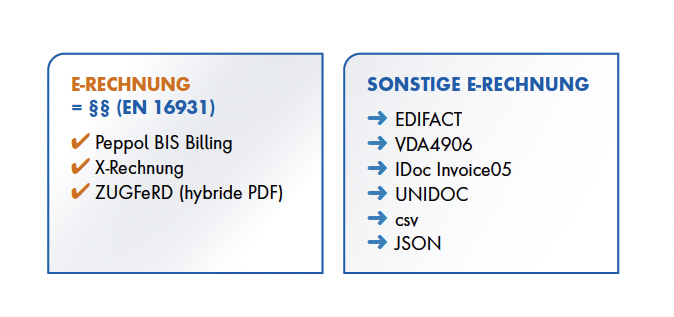

Demnach handelt es sich um eine Rechnung, die in einem strukturierten elektronischen Format ausgestellt, übermittelt und empfangen wird und eine elektronische Verarbeitung ermöglicht. Das strukturierte elektronische Format muss der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung und der Liste der entsprechenden Syntaxen gemäß RL 2014/55/EU entsprechen (und damit der CEN-Norm EN 16931).

Die Einführung des neuen Rechnungsformats wirft in den Unternehmen zahlreiche Fragen auf. Beispielsweise, welche Prozesse von der Regelung betroffen sind und welche technischen Anforderungen erfüllt werden müssen. Außerdem handelt es sich um eine schrittweise Einführung, sodass noch nicht alle Unternehmen E-rechnungspflichtig sind. Ziel ist es, dass die Unternehmen ausreichend Zeit zur Anpassung ihrer Systeme und Prozesse haben. Unterschieden wird bei den Übergangsfristen zwischen dem Versenden und Empfangen von E-Rechnungen.

Übergangsfristen sollen die Einführung erleichtern

Seit dem 1. Januar 2025 müssen alle Unternehmen und Behörden ausnahmslos in der Lage sein, E-Rechnungen zu empfangen und zu verarbeiten. Konkret bedeutet das, sie müssen den XML-Datensatz einer E-Rechnung zur Weiterverarbeitung visualisieren und archivieren können – optimalerweise innerhalb eines ERP-Systems. Der Versand von Papierrechnungen und elektronischen Rechnungsformaten (PDF, EDI), die nicht EN 16931 konform sind, ist bis Ende 2026 zulässig. Ab dem 1. Januar 2027 ist die Ausstellung von E-Rechnungen im B2B-Bereich verpflichtend. Ab diesem Zeitpunkt müssen alle Unternehmen E-Rechnungen an ihre Geschäftspartner ausstellen. Formate, die nicht EN 16931-konform sind, dürfen nur dann versendet werden, wenn der jeweilige Empfängers ausdrücklich zustimmt.

Da Rechnungssender zukünftig in der Lage sein müssen, sowohl den XML-Datensatz als auch die Originalrechnung zu visualisieren, empfiehlt es sich, frühzeitig ein elektronisches Rechnungsprogramm in die eigenen Prozesse zu integrieren oder auf eine dedizierte Visualisierungslösung zu setzen.

Diese Voraussetzungen muss eine E-Rechnung erfüllen

Technisch basiert die E-Rechnung in Deutschland primär auf dem XRechnung- Standard, einer XML-basierten Syntax. Zugelassen sind die EU-Norm-konformen Varianten Cross Industry Invoice (CII) und Universal Business Language (UBL). Ein wichtiges E-Rechnungsformat, das dem XRechnung-Standard entspricht, ist ZUGFeRD (Zentraler User Guide des Forums elektronische Rechnung Deutschlands). Dieses hybride Format hat den Vorteil, dass es sowohl menschen- als auch maschinenlesbare Rechnungsdaten in einem Dokument speichert. Das ZUGFeRD-Format kann in verschiedenen Geschäftsszenarien (B2B, B2G, B2C) sowohl in Unternehmen als auch Behörden verwendet werden.

Ausnahmen von der E-Rechnungspflicht

Um die Einführung der elektronischen Rechnung möglichst pragmatisch zu gestalten, hat der Staat Unternehmen, die im Jahr 2026 einen Jahresumsatz von maximal 800.000 € haben, von der Pflicht des E-Rechnungsversandes vorerst ausgenommen. Für sie gilt eine Übergangsfrist bis Dezember 2027. Bestimmte Rechnungsarten sind sogar vollständig von der E-Rechnungspflicht befreit: Rechnungen unter 250 €, Fahrausweise und Rechnungen an Verbraucher sowie Bereiche, in denen der Austausch von Papierrechnungen gesetzlich vorgeschrieben ist.

E-Rechnungen einführen

Wie aber lässt sich der Rechnungsstellungsprozess konkret auf das E-Rechnungsformat umstellen? Zunächst ist eine gründliche Status-Quo-Analyse erforderlich. Zuerst sollten die Versandwege der Rechnungen, die verwendeten Formate sowie die Versandhäufigkeit untersucht werden, um daraus den konkreten Handlungsbedarf abzuleiten. Dann gilt es, relevante Systeme und Schnittstellen zu identifizieren, die für den EU-Norm -konformen Rechnungsaustausch oder -eingang berücksichtigt werden müssen. Außerdem muss geklärt werden, welche zusätzlichen Daten innerhalb der E-Rechnung noch benötigt werden, um der EN 16931-Norm vollständig zu entsprechen. All diese Informationen erleichtern die Integration der elektronischen Rechnungsstellung in die FiBu-, das ERP- oder Archiv- und Dokumentenmanagement.

| Drei Herausforderungen bei der Umsetzung der E-Rechnungspflicht |

| Optimale Datenqualität: Für die elektronische Rechnungsstellung ist eine hohe Datenqualität von zentraler Bedeutung. Unternehmen sollten darauf achten, dass ihre Daten präzise, vollständig und konsistent vorliegen. Automatisierte Validierungsprozesse können dabei hilfreich sein. |

| Sicherstellung der Rechtskonformität: Unternehmen sollten sich mit den rechtlichen Anforderungen und Standards vertraut machen und diese in ihre internen Abläufe integrieren. Fachkundige Unterstützung und regelmäßige Compliance-Kontrollen sorgen für zusätzliche Sicherheit. |

| Effektive Kommunikation fördern: Die Einführung fester Kommunikationswege und eine effiziente Gestaltung des Informations- und Datenaustauschs sind unerlässlich. Elektronische Austauschformate und standardisierte Protokolle unterstützen diesen Prozess. |

Wichtig: Neben dem korrekten Auslesen und Erkennen der strukturierten Daten aus einer E-Rechnung spielt auch das Decodieren aus XML und das vorgangsbezogene Speichern eine zentrale Rolle. Geklärt werden muss auch, ob bereits eine EN 16931-kompatible Version des Buchhaltungs-/ ERP-Systems vorliegt und inwieweit diese die Rahmenbedingungen des Unternehmens und der Branche erfüllt. Darüber hinaus gilt es zu prüfen, ob die EN 16931-konformen Codes korrekt in das Zielsystem übertragen werden und die Kreditorenbuchhaltung darauf zugreifen und mit den Daten arbeiten kann. Schließlich sollte man kontrollieren, ob der Inhalt einer E-Rechnung EN 16931-konform angelegt ist.

Interaktive Checkliste hilft bei Einführung

compacer hat eine Checkliste veröffentlicht, die konkrete Tipps und Schritte umfasst, die Unternehmen helfen, sich EN 16931-ready aufzustellen. Unterschieden werden drei Phasen der Umstellung. Zunächst geht es um ein möglichst vollständiges Bild der Ausgangssituation, für welches die Checkliste einen Leitfaden bietet. Dann rückt die Systemlandschaft in den Fokus und es geht darum zu ermitteln, welche Daten wo vorhanden sind und ob beziehungsweise wie diese miteinander verknüpft sind.

Schlussendlich stehen die Inhalte und deren aufgeführte Reihenfolge im Fokus, die in einer E-Rechnung in einer gesetzlich vorgeschriebenen Formatierung enthalten sein müssen, um der EN 16931-Norm zu entsprechen.

Die Checkliste ist damit Orientierungshilfe und Leitfaden zugleich. Sie umfasst nicht nur alle innerhalb eines Unternehmens von der Umstellung betroffenen Bereiche, sondern bietet auch Zusatzinformationen und Tipps. Wer sich nicht nur rechtzeitig auf eine Digitalisierung seines Rechnungsstellungsprozesses vorbereiten möchte, sondern auch das volle Potenzial der Umstellung ausschöpfen will, für den ist die EN-16931-Norm- ready Checkliste ein optimaler Ausgangspunkt.

Dirk Auberlen | compacer