„Ohne XYZ geht in Zukunftnichts mehr!” Sätze wie dieser sind vielen aus Schlagzeilen, Vorträgen oder Werbeversprechen wohlbekannt. Statt des Platzhalters kann dort eine beliebige digitale Technologie stehen.

Und der Druck ist groß, denn wer als Mittelständler nicht sofort auf den nächsten Zug aufspringt, gilt rasch als rückständig und an der Schwelle zum Untergang – mitunter nur in der Eigenwahrnehmung. Doch ist es wirklich klug, jedem digitalen Hype hinterherzulaufen?

Mittelständler in der Trendfalle

“Der Mittelstand ist das Rückgrat der deutschen Wirtschaft” – klingt zwar ebenfalls wie ein Buzz-Satz, ist aber eine Tatsache in einem Land, in dem 2023 ganze 99,2 Prozent aller Betriebe zu den KMU gehörten. Was der Mittelstand aber ebenfalls ist: Er ist anfällig für Trenddruck.

- Messen,

- Fachbeiträge,

- Tagungen,

- Marketingmaßnahmen

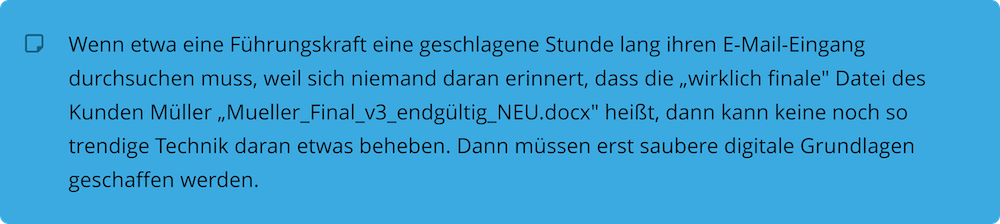

und noch einiges mehr suggerieren derzeit, dass ohne Cloud-Strategie, Blockchain-basierte Prozesse oder neuerdings KI-gestützte Analytik bald kein sinnvolles Wirtschaften mehr möglich sei – womit stets die unterschwellige Sorge mitschwingt, das eigene KMU geradewegs in den Abgrund zu steuern, sofern man nicht zeitnah den Trend mitmacht.

Die Resultate ähneln sich meistens: Überhastete Implementierung, gefrustete Mitarbeiter, teure Insellösungen und am Ende eine oft bittere Erkenntnis: Die tatsächlichen Herausforderungen des Unternehmens wurden dadurch nicht beseitigt.

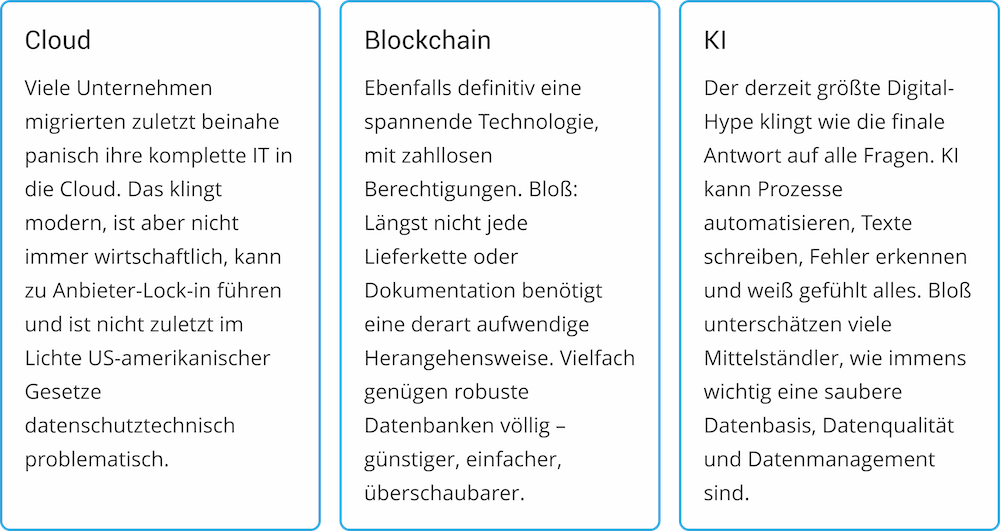

Schnell entsteht dann die Ansicht, die jeweilige Technologie tauge nichts. Dabei lag es nicht an ihr, sondern meist an verfehlter Zielorientierung und Prioritätensetzung. Folgende Beispiele gelten als geradezu archetypisch für diese Vorgehensweise:

Was der Mittelstand wirklich braucht

Keine Frage: Die genannten sowie andere Technologien haben ihre Berechtigung und können tatsächlich Unternehmen eine große Leistungsfähigkeit bieten. Dazu ist es jedoch unbedingt nötig, nicht nur die glanzvolle Außenwirkung zu sehen, sondern zunächst eine zentrale Frage zu stellen:

Welches Problem wollen wir in unserem Haus eigentlich lösen?

Wenn etwa Mitarbeiter täglich Daten mehrmals eingeben müssen, dann ist nicht KI die Lösung, sondern bessere Systemschnittstellen. Wenn effektive Kommunikation durch eine regelrechte E-Mail-Flut erstickt wird, dann sind Kollaborations-Tools die Antwort – nicht Blockchain. Und wenn Rechnungen nicht geschrieben werden, weil Mitarbeiter in der Hektik vergessen, den Warenausgang in einer Excel-Tabelle festzuhalten, dann hilft auch keine Cloud, sondern ein veränderter Workflow mit einem vernünftigen ERP.

Das heißt, Mittelständler sollten Digitaltechnologie nicht als Selbstzweck ansehen, sondern eine problem- und lösungsorientierte Digitalisierung betreiben. Wie es allein mit dem genannten ERP funktionieren kann, zeigen gleich mehrere Praxisbeispiele der Gegenwart. Nach einer aktuellen Erhebung von Haufe X360, einem Cloud-ERP speziell für den Mittelstand, konnten die befragten Unternehmen nicht nur Materialkosten einsparen und personelle Ressourcen an effizientere Stellen umleiten, sondern auch Außenstände um bis zu 90 Prozent jährlich reduzieren. Den Unternehmensentscheidern zufolge waren es vor allem papierlos gewordene Prozesse, digitale Scanner und der Weggang von Legacy-Systemen à la Excel, die eine positive Wende ermöglichten.

Das mag zwar weniger trendig klingen, bringt dafür jedoch echte Antworten.

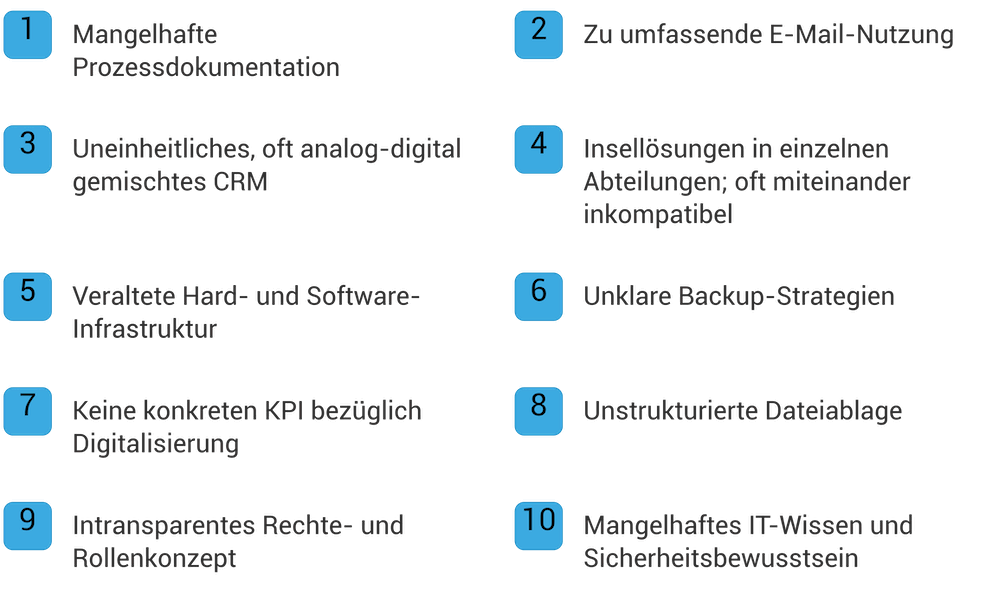

Die wichtigsten Basics

KI und Co. darf man dementsprechend als Kür sehen: Hat ein Unternehmen seine „digitalen Hausaufgaben” gemacht, dann können diese Technologien wirkungsvoll eingesetzt werden. Doch vor jeder Kür steht bekanntlich eine Pflicht.

Folgende Punkte gelten dabei als bekannte Schwachstellen vieler Mittelstandsbetriebe – und gehören dementsprechend zuerst abgestellt:

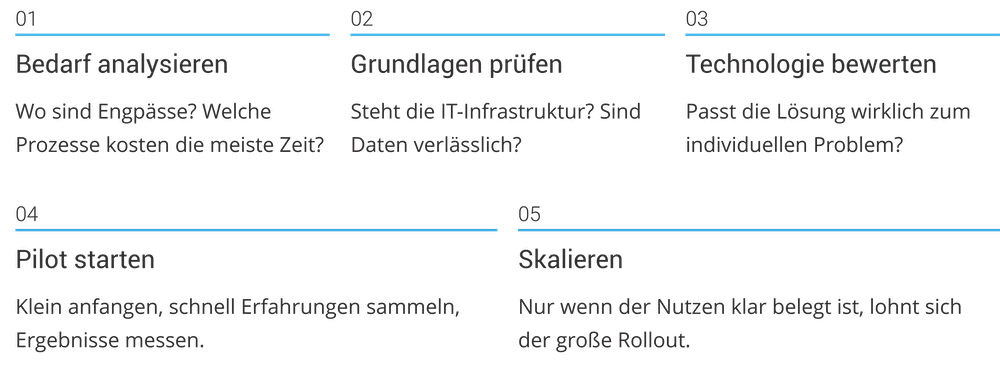

So können Unternehmen Trends richtig einordnen

Die meisten digitalen Trends benötigen thematisches Vorwissen, um ihre Stärken und Schwächen zu verstehen. Egal, worum es genau geht, Entscheider im Mittelstand sollten sich daher stets zunächst die Zeit nehmen, um eine potenzielle Technologie für sich zu verstehen – wobei ironischerweise tatsächlich KI helfen kann, indem sie jenseits aller Werbeversprechungen nüchtern und nötigenfalls laienverständlich erklären kann.

Ist dieser Schritt getan, sollten stets folgende Punkte abgearbeitet werden:

Es geht also immer darum, eine neue Technologie zu verstehen und dann zu prüfen, ob sie im Unternehmen ein tatsächlich bestehendes Problem lösen kann. Oft genug kann die Antwort durchaus

„Nein” lauten. Denn nicht jede digitale Technik ist für jedes Unternehmen notwendig oder geeignet. Und selbst wenn doch, dann ist sie nur dort wirksam, wo die Firma zuvor ihre „digitalen Hausaufgaben” erledigt hat.Wer so vorgeht, muss sich niemals sorgen, Trends zu verpassen.

Die eigentliche Stärke mittelständischer Unternehmen war schon immer Pragmatismus.

Statt blind Trends zu folgen, sollten Mittelständler sich daher fragen: Welches Problem lösen wir hier – und mit welchem Werkzeug? Denn am Ende zählt nicht, ob „KI” oder „Blockchain” auf der Technik steht. Entscheidend ist, ob die Lösung die Arbeit erleichtert, Kosten senkt oder Kunden begeistert.