Die jüngsten Drohnenvorfälle in Dänemark und Norwegen haben europaweit für Aufsehen gesorgt – und nun mehren sich auch in Deutschland alarmierende Meldungen zu Drohnensichtungen.

Behörden vermuten gezielte Ausspähung kritischer Infrastruktur. Diese Entwicklung verdeutlicht, dass nicht nur Luft- oder Stromnetze, sondern auch Unterseekabel, die über 95 % des weltweiten Datenverkehrs transportieren, zunehmend bedroht sind. Sie verbinden Europa mit der Welt, ermöglichen Online-Banking, Telemedizin, Lieferkettensteuerung und Notrufsysteme – kurz: sie sind das Rückgrat der digitalen Gesellschaft. Um diese k Infrastruktur zu schützen, braucht es Redundanz, bauliche Verstärkung, schnelle Reparaturen – und eine enge, grenzüberschreitende politische Zusammenarbeit.

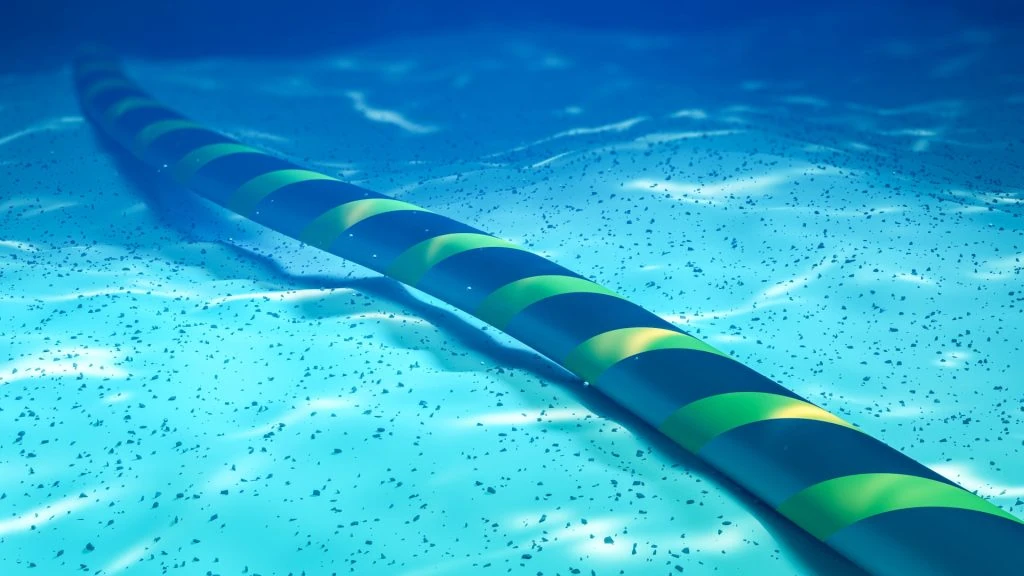

Unterseekabel sind technische Meisterwerke: Haarfeine Glasfasern, geschützt durch Kunststoff, Stahl und Blei, verlaufen tief im Meeresboden und werden an kritischen Küstenabschnitten zusätzlich gesichert. Trotz dieser Schutzmaßnahmen sind sie alltäglichen Gefahren wie Fischerei, Ankern oder Naturereignissen ausgesetzt. Betreiber wie GlobalConnect setzen auf engmaschige Netzstrukturen, präventive bauliche Maßnahmen und schnelle Reparaturprozesse, um die digitale Lebensfähigkeit Europas auch in Krisensituationen zu gewährleisten.

Doch trotz aller technischen Robustheit bleiben Unterseekabel verwundbar. Rund zwei Drittel aller Schäden entstehen dabei durch alltägliche Ursachen. Doch zunehmend rücken auch gezielte Angriffe in den Fokus: Die Anschläge auf die Nord-Stream-Pipelines haben Politik und Wirtschaft drastisch vor Augen geführt, dass hybride Bedrohungen nicht nur digital, sondern auch physisch erfolgen können. Ein koordinierter Angriff auf mehrere zentrale Kabelsysteme könnte globale Auswirkungen auf Wirtschaft, Sicherheit und Gesellschaft haben.

Kosten, Komplexität und Verzögerungen

Der Bau eines einzigen Seekabels erfordert Investitionen von mehreren Hundert Millionen Euro. Während die eigentliche Verlegung auf dem Meeresgrund binnen weniger Monate abgeschlossen sein kann, dauern Genehmigungsprozesse oft Jahre. Der Grund: Jedes Kabel, das mehrere Hoheitsgewässer und Grenzen überschreitet, benötigt komplexe Abstimmungen, Umweltverträglichkeitsprüfungen und internationale Vereinbarungen.

„Unterseekabel sind das Rückgrat der globalen digitalen Kommunikation“, betont Andreas Gerhardt, Geschäftsführer von GlobalConnect Deutschland. „Die geopolitische Lage zeigt, dass hybride Bedrohungen real sind. Schäden an diesen Kabeln können nicht nur regional, sondern weltweit Folgen haben – von der Internetversorgung über Finanzsysteme bis hin zu sicherheitsrelevanten Diensten.“

Schutz durch Redundanz, Bau und schnelle Reparaturen

Um diese kritische Infrastruktur zu schützen, setzt GlobalConnect auf ein mehrstufiges Konzept:

- Redundanz: Netze sind engmaschig vermascht, sodass Datenströme bei Ausfällen automatisch über alternative Routen geleitet werden können.

- Bauliche Maßnahmen: Kabel werden möglichst tief verlegt, gepanzert oder im Küstenbereich zusätzlich getarnt.

- Reaktionsfähigkeit: Das Network Operations Center registriert Schäden in Sekunden. Verträge mit Subunternehmern wurden so angepasst, dass Kabelschiffe schneller einsatzbereit sind und Reparaturen zeitnah erfolgen.

Kommt es zu einem Schaden, beginnt ein hochpräziser Reparaturprozess auf See: Kabel werden an die Oberfläche gehoben, Glasfasern gespleißt und wieder verlegt. Diese komplexen Arbeiten können – je nach Wetterlage – mehrere Tage dauern, während der Datenverkehr über Ausweichrouten weiterläuft.

Gemeinsame Verantwortung für Europas digitale Zukunft

GlobalConnect betreibt eines der modernsten Glasfasernetze Nordeuropas mit strategisch wichtigen Seekabeln in Nord- und Ostsee. Mit dem jüngst fertiggestellten 800 Kilometer langen Ostsee-Kabel zwischen Skandinavien und Norddeutschland, das eine Datenautobahn von Berlin bis nach Luleå schafft, wurde die Kapazität um über 3.000 Terabit pro Sekunde erhöht – ein Meilenstein für Europas digitale Resilienz.

Doch Technik allein reicht nicht. „Wir wünschen uns von der Politik eine noch engere, grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um die Sicherheit kritischer digitaler Infrastrukturen langfristig zu stärken“, so Andreas Gerhardt. „Die Seekabel sind entscheidend für wirtschaftliche Stabilität, internationale Kommunikation und Europas Verteidigungsfähigkeit. Angesichts wachsender hybrider Bedrohungen braucht es klare Rahmenbedingungen, abgestimmte Schutzmaßnahmen und gezielte Investitionen in Sicherheitstechnologien.“

Der EU-Aktionsplan zur Kabelsicherheit sei ein wichtiger Schritt, müsse aber konsequent weiterentwickelt werden – unter enger Einbindung der Industrie. Dazu gehören harmonisierte Standards, schnellere Genehmigungsverfahren sowie die stärkere Nutzung europäischer Finanzierungsinstrumente.

Europas Lebensadern sichern

Die Verantwortung für sichere digitale Verbindungen liegt nicht allein bei Betreibern wie GlobalConnect. Sie ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Nur durch die Kombination aus technischer Innovation, internationaler Kooperation und politischer Handlungsbereitschaft kann Europas digitale Souveränität langfristig abgesichert werden.

„Die Sicherheit der Unterseekabel ist Europas Achillesferse – und zugleich seine Lebensader“, betont Andreas Gerhardt. „Deshalb müssen wir jetzt handeln, bevor hybride Bedrohungen zur dauerhaften Realität werden.“

(pd/GlobalConnect)