Die zunehmende Urbanisierung stellt Städte weltweit vor enorme Herausforderungen. Mit dem Ziel, städtische Infrastrukturen effizienter, nachhaltiger und bürgernäher zu gestalten, hat das Kölner Startup dataMatters das kommunale Betriebssystem urbanOS entwickelt.

Die Ausgründung der RWTH Aachen bezeichnet ihre Lösung als das weltweit erste dedizierte Operating System für Smart Cities.

Digitale Steuerzentrale für urbane Prozesse

urbanOS funktioniert ähnlich wie ein Smartphone-Betriebssystem, ist aber für kommunale Anforderungen konzipiert – von Verkehr und Energieversorgung bis hin zur Abfallwirtschaft und Sicherheit. Es bietet ein zentrales digitales Steuerzentrum, das alle relevanten Informationen in Echtzeit zusammenführt und analysiert.

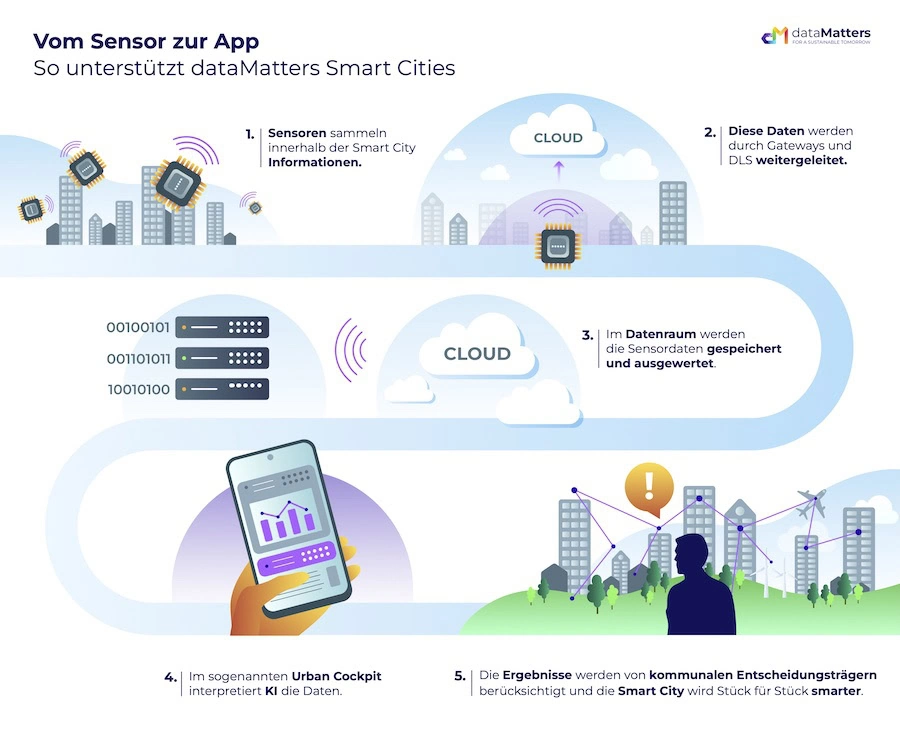

Im Mittelpunkt steht das sogenannte urbanCockpit. Es visualisiert aktuelle und zukünftige Stadtzustände anhand von Daten, die durch Sensoren gesammelt und mithilfe Künstlicher Intelligenz (KI) ausgewertet werden. „Ein breites Spektrum an Sensoren erfasst, was in der Stadt vor sich geht. Diese Informationen werden in einen kommunalen Datenraum übertragen und dort mittels KI verarbeitet“, erklärt Dr. Daniel Trauth, Gründer und Geschäftsführer von dataMatters. „Die Ergebnisse werden in einem urbanCockpit angezeigt, so dass die Entscheidungsträger erstmals einen minutenaktuellen Überblick erhalten, was in ihrer Stadt tatsächlich vor sich geht, vergleichbar einem Piloten, der ein Flugzeug steuert.“

Vorausschau durch KI – Entscheidungen mit Faktenbasis

Die KI kann nicht nur Ist-Zustände darstellen, sondern auch Prognosen liefern. Dr. Trauth nennt ein Beispiel: „Durch Kameras in Bussen und Bahnen lässt sich genau erfassen, wie viele Sitz- und Stehplätze zu welchen Zeiten auf welchen Linien belegt sind. Die KI kann darauf basierend Empfehlungen zur Optimierung des ÖPNV erarbeiten, die auch Ereignisse wie etwa Stadtfeste, Fußballspiele, Kulturveranstaltungen oder verkaufsoffene Sonntage berücksichtigt.“

Das Ziel sei ein besserer Bürgerservice, mehr Effizienz und geringere Umweltbelastung – bei gleichzeitig reduzierten Kosten.

urbanOS legt großen Wert auf den Datenschutzansatz. Durch Föderiertes Lernen (Federated Learning) wird die KI dezentral trainiert, ohne dass sensible Daten zentral gesammelt werden müssen. Kombiniert mit Edge Computing – also der Datenverarbeitung direkt vor Ort – entsteht ein neues Datenschutzparadigma, wie Trauth es beschreibt: „Entpersonalisierung der Daten am Punkt der Erfassung“.

Beispielsweise löschen Kameras zur Verkehrszählung Gesichter und Kennzeichen sofort, bevor Daten übertragen werden. „Die Kommunen wollen eine Smart City, aber keine Überwachungsstadt schaffen“, betont Dr. Trauth. Daher werden alle Daten ausschließlich in deutschen Rechenzentren verarbeitet, unter Einhaltung der hiesigen Datenschutzgesetze.

Ein offenes System mit vielfältigen Anschlussmöglichkeiten

urbanOS ist offen konzipiert und unterstützt alle gängigen IT- und KI-Systeme. Mittels umfangreicher Schnittstellen (APIs) kann es mit Sensoren, Datenbanken, Funknetzen und Drittanbietersoftware kommunizieren. Auch der kommunale Datenraum sowie die eingesetzte KI sind modular wählbar. „Wir können jedes Large Language Modell anbinden“, so Dr. Trauth.

Die Energieeffizienz der Sensoren wird durch den Funkstandard LoRaWAN sichergestellt – ideal für das sogenannte Internet der Dinge (IoT), auf das Smart Cities in hohem Maße angewiesen sind.

urbanOS ist kein theoretisches Konzept, sondern bereits in Pilotprojekten im Einsatz. In Dormagen erfassen Sensoren in Laternen Umweltdaten und Passantenströme. Das hilft bei der Stadtplanung, der Verkehrsanalyse und der Unterstützung des Einzelhandels.

In Hürth wiederum messen Ultraschallsensoren in Müllbehältern den Füllstand und melden diesen an urbanOS. Daraus berechnet die KI die optimale Route für Müllfahrzeuge. Ergebnis: weniger Leerfahrten, rund 20 Prozent Kosteneinsparung und 30 Prozent weniger CO₂-Ausstoß. „Kosten sparen, Umweltbelastung reduzieren und besserer Bürgerservice sind die typischen Merkmale einer Smart City“, fasst Dr. Trauth zusammen.

Im Landkreis Coesfeld laufen derzeit zahlreiche Anwendungsfälle in der Erprobung – darunter Luft- und Wasserqualitätsüberwachung, intelligente Parkraumbewirtschaftung, Energieverbrauchsanalyse und Wildmüllerkennung.

Was macht eine Stadt smart? Laut der International Telecommunication Union (ITU) ist es die Verbindung von innovativer Technik mit dem Ziel, Lebensqualität, Effizienz und Nachhaltigkeit zu steigern. Dazu gehören intelligente Infrastrukturen in den Bereichen Mobilität, Gebäude, Energie, Wasser, Gesundheit, Entsorgung und Verwaltung.

Dr. Trauth beschreibt die technische Grundlage in fünf digitalen Schichten: Sensorik, Konnektivität, Datenanalyse, Automatisierung und ein stadteigenes Netzwerk, das digitale und physische Welt verbindet. „urbanOS bietet das digitale Rückgrat für all diese Bereiche“, sagt er.

Der Blick in die Zukunft: Vernetzte Städte und KI-Roboter

Die Vision von dataMatters reicht über einzelne Städte hinaus. Im Rahmen des Projekts DatenMarktplatz.NRW soll ein regionales Datenökosystem entstehen, das mehrere Städte vernetzt. So können Daten gemeinsam genutzt und Erkenntnisse ausgetauscht werden – unter Einhaltung strenger Datenschutzvorgaben.

Gleichzeitig bereitet sich urbanOS auf die nächste Generation von Aktoren vor – intelligente Maschinen, die künftig öffentliche Aufgaben übernehmen könnten: von der Pflanzenbewässerung bis zur Verkehrssteuerung, vielleicht sogar als digitale Assistenten. „Was heute noch wie Science Fiction klingt, wird in einigen Jahren zum Alltag gehören“, prognostiziert Dr. Trauth.

Laut UN lebt seit 2008 erstmals mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten. Bis 2050 sollen es zwei Drittel sein. Der urbane Energieverbrauch beträgt bereits heute 70 Prozent des weltweiten Bedarfs – bei nur fünf Prozent der Landfläche. Daraus ergibt sich laut Dr. Trauth eine klare Notwendigkeit: „Diese Herausforderungen können nur mit Smart-City-Konzepten bewältigt werden.“

Auch wirtschaftlich ist das Potenzial enorm: Der globale Smart-City-Markt wird auf über 4 Billionen Dollar im Jahr 2030 geschätzt. Für Deutschland werden rund 47 Milliarden Euro erwartet.