Die Herausforderungen und Sorgen, die mit der Zunahme von KI-Technologien einhergehen, sind vielseitig. Sie reichen von Datenschutzbedenken und ethischen Vorbehalten bis hin zur Angst vor einem Kontrollverlust. Dergleichen ist nicht neu.

Schon früher wurden disruptive Technologien mit anfänglicher Skepsis und Unsicherheiten betrachtet, bevor sie ihren Siegeszug antraten. Ähnliches gilt auch für KI. Da hilft nur Aufklärung, etwa darüber, welche KI-Modelle es gibt und wo sie sich am wirkungsvollsten einsetzen lassen.

Ein konkretes Einsatzszenario für KI ist beispielsweise der elektronische Datenaustausch (EDI), der viele Unternehmen vor Herausforderungen stellt – personell wie finanziell. Wer diese Situation zum Anlass nimmt, sich mit dem Thema KI auseinanderzusetzen und mutig genug ist, auf diese Technologie zu setzen, profitiert in doppelter Hinsicht. Zum einen lernt er die Chancen und Risiken der Technologie kennen, zum anderen sammelt er Erfahrung darüber, wie man sich KI bestmöglich zunutze machen kann.

Was unterscheidet einen AI-Buddy von einem AI-Agent?

Die Begrifflichkeiten rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) befinden sich derzeit in einem dynamischen Wandel. Dennoch hat sich der Begriff AI-Agent zunehmend etabliert. Dabei handelt es sich um autonome Softwareprogramme, die auf Basis von Daten, entsprechendem Kontext und mittels Large Language Models (LLM) Entscheidungen treffen und zielgerichtet handeln, um definierte Ziele zu erreichen. Man kann also sagen, dass ein AI-Agent aktions- und systemorientiert vorgeht. In Unternehmen sind KI-Agenten digitale Mitspieler, die dabei helfen, Prozesse zu automatisieren, Entscheidungen zu optimieren und Ressourcen effizienter zu nutzen. Ihre Einsatzmöglichkeiten reichen von operativen Aufgaben bis hin zur strategischen Unterstützung.

Im Gegensatz dazu steht der AI-Buddy – ein Konzept, das ebenso in der digitalen Transformation von Unternehmen an Bedeutung gewinnt. AI-Buddys basieren meist auf LLM-Technologie, veredelt durch Expertenwissen, und sind darauf ausgelegt, Wissen bereitzustellen und im kommunikativen Austausch mit den Anwendern zu agieren. Sie unterstützen bei Aufgaben wie Informationsbeschaffung, Textverarbeitung oder Organisation, ohne dabei eigenständig zu handeln. Die Funktionsweise eines AI-Buddys ist also ausschließlich wissensorientiert. Beide Systeme haben somit jeweils spezifische Einsatzbereiche und Mehrwerte, die sich – je nach Bedarfsfall – auch kombinieren lassen. Gerade in digitalen Geschäftsprozessen kann die Kombination aus aktionsorientierten Agenten und wissensorientierten Buddys neue Effizienzpotenziale erschließen.

Die Zukunft: KI-gesteuerter elektronischer Datenaustausch

Ein spezifisches Anwendungsfeld, sowohl für AI-Agents als auch AI-Buddys, ist EDI. Hier kann die Integration von KI das gesamte EDI-Ecosystem auf das nächste Level heben. Unternehmen, die beim elektronischen Datenaustausch auf KI setzen, verschaffen sich damit nicht nur ganz pragmatische Vorteile, sondern auf lange Sicht vor allem strategische. Warum? Weil KI dazu in der Lage ist, aus einem starren Dokumentenaustauschsystem eine intelligente Business-Plattform zu entwickeln.

Wie funktioniert das? Indem KI die Automatisierung komplexer Prozesse unterstützt und Systeme in die Lage versetzt, sich selbst zu optimieren – sprich, sie stößt einen weitgehend autonomen Verbesserungsprozess an, sodass sich die Verantwortlichen auf andere Aufgaben konzentrieren können.

Chancen der Modernisierung und Erfolgsfaktoren für KI

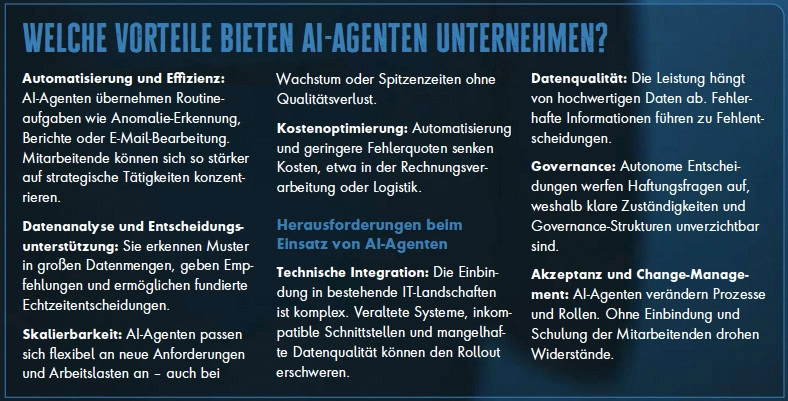

Mit dem Einsatz von AI-Agenten eröffnen sich Unternehmen vielfältige Potenziale. Gleichzeitig bietet die Auseinandersetzung mit technischen, ethischen und organisatorische Fragen – wie etwa der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien oder dem Schutz sensibler Geschäftsdaten – die Möglichkeit, robuste und zukunftssichere Lösungen zu entwickeln.

Ein wichtiger Aspekt bei der Einführung von KI ist darüber hinaus die Datenqualität. Fakt ist: Damit KI bestmöglich „performen“ kann, benötigt sie hochwertige Daten, denn inkonsistente Daten führen zu Fehlern. Diese Datenqualität ist vielfach bei älteren EDI-Systemen problematisch, da diese zwar über viele, aber oft unvollständige Daten verfügen, sodass KI nur unzureichend – schlimmstenfalls fehlerhaft – wirken kann.

Die Frage für Unternehmen sollte nicht mehr lauten, ob sie KI einsetzen, sondern wann und in welchen Bereichen sie den größten Mehrwert erzielen kann.

Lumir Boureanu, compacer GmbH

Auch vor Compliance-Richtlinien kann sich KI nicht drücken. Das bedeutet, dass die von KI gesteuerten Prozesse den gleichen Branchenvorschriften und Standards unterliegen wie die der Anwender. Das macht die Einführung und Nutzung von KI vor allem für stark regulierte Branchen oder KRITIS-Organisationen überaus anspruchsvoll.

Doch damit nicht genug. Insbesondere die Akzeptanz derer, deren Arbeit durch den Einsatz von KI betroffen ist, spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf den Erfolg der KI-Einführung. Gerade wenn Mitarbeiter Angst haben, wegen KI ihren Arbeitsplatz zu verlieren oder wenn sie sich sträuben, vertraute Arbeitsabläufe zu hinterfragen, ist es ratsam, diese Menschen frühzeitig einzubinden und aufzuklären. Nur so kann sichergestellt werden, dass die Einführung erfolgreich ist und nicht am Widerstand der Belegschaft scheitert.

Investition in Zukunftstechnologie: KI als strategischer Erfolgsfaktor

Die Einführung moderner KI-Technologie erfordert zu Beginn eine gezielte Investition – etwa in leistungsfähige Hardware, ausreichende Speicherkapazitäten, die Implementierung geeigneter KI-Module sowie den Aufbau von internem Know-how. Für kleinere Unternehmen kann dies zunächst eine Herausforderung darstellen.

Doch diese Investitionen sind strategisch sinnvoll: KI gilt als Schlüsseltechnologie der digitalen Zukunft. Sie eröffnet neue Möglichkeiten zur Effizienzsteigerung, zur Automatisierung von Prozessen und zur Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle. Daher sollte die Frage für Unternehmen nicht mehr lauten, ob sie KI einsetzen, sondern wann und in welchen Bereichen sie den größten Mehrwert erzielen kann. Mit einem klaren Fahrplan lässt sich der Einstieg in die KI-Welt nachhaltig und wirtschaftlich gestalten.

Praxisbeispiel: Prozesse mit KI verschlanken und beschleunigen

Um erste Erfahrungen zu sammeln und einschätzen zu können, wie wirkungsvoll KI für ein Unternehmen sein kann, bietet sich der elektronische Datenaustausch (EDI) an. Hier lassen sich beispielsweise durch eine Kombination des AI-Agents und des AI-Buddys von compacer unterschiedliche Verbesserungen erzielen. Ein AI-Agent erkennt automatisch eine fehlerhafte Bestellnummer, während der AI-Buddy dem zuständigen Mitarbeiter sofort die Historie des Kunden anzeigt und eine Korrektur vorschlägt. So hat sich bereits gezeigt, dass KI-gesteuertes EDI nicht nur bis zu 90 Prozent der Prozesse automatisiert, sondern auch spürbare, intelligente Optimierungen ermöglicht, etwa die aussagekräftige, vielschichtige und schnelle Durchführung von Echtzeitanalysen. Darüber hinaus sorgen adaptive Standards, die sich fortwährend an Veränderungen anpassen, für messbare Mehrwerte.