Ein Forschungsteam unter der Leitung von Professor Tobias Vogl von der Technischen Universität München (TUM) hat einen bedeutenden Schritt in Richtung abhörsicherer Datenübertragung unternommen.

Am 23. Juni wurde vom US-amerikanischen Weltraumbahnhof Vandenberg ein nur schuhkartongroßer Satellit mit dem Namen QUICK³ ins All geschickt. Seine Aufgabe: Technologien für die Quantenkommunikation unter realen Weltraumbedingungen zu erproben.

Kompakter Satellit, großes Ziel

Gerade einmal vier Kilogramm bringt der QUICK³-Satellit auf die Waage. Trotz seiner geringen Größe spielt er eine zentrale Rolle bei der Erprobung neuer Technologien zur sicheren Datenübertragung. Im Unterschied zur herkömmlichen Kommunikation, die auf vielen Lichtteilchen basiert, nutzt die Quantenkommunikation einzelne Photonen. Diese befinden sich in sogenannten Quantenzuständen – physikalisch einzigartigen Zuständen, die durch jeden äußeren Eingriff sofort verändert würden. Ein Abhörversuch wäre somit direkt erkennbar.

Warum der Weltraum entscheidend ist

In Glasfaserkabeln ist die Reichweite von Quantenkommunikation aufgrund physikalischer Einschränkungen auf wenige Hundert Kilometer begrenzt. Satelliten bieten hier eine Alternative: In den oberen Schichten der Atmosphäre verlieren Photonen kaum Energie und werden weniger gestreut oder absorbiert. Dies ermöglicht eine stabile und sichere Übertragung über große Distanzen – ein entscheidender Vorteil für globale Kommunikationsnetze.

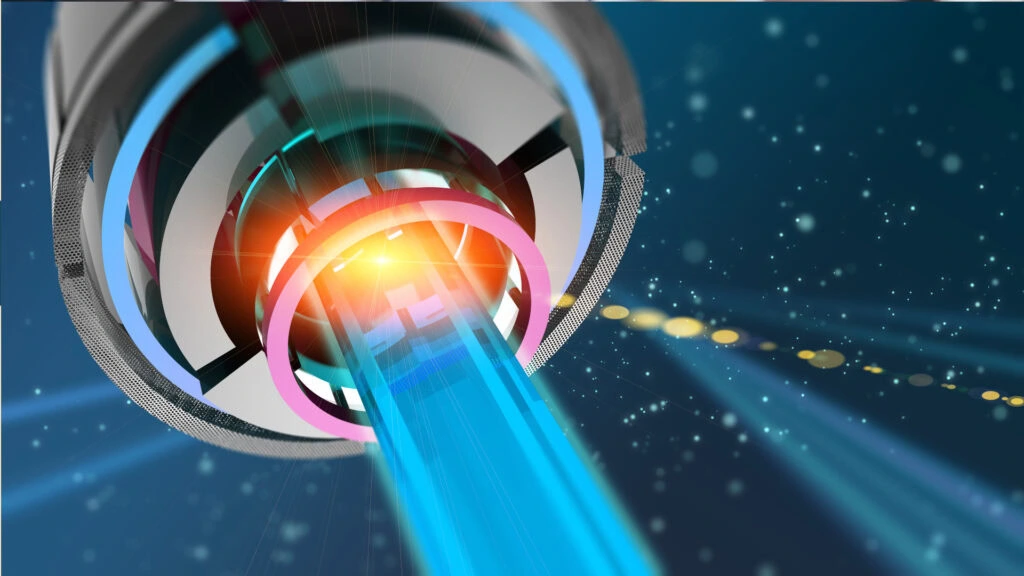

Ein Merkmal der Mission ist der Einsatz einer Einzelphotonenquelle in einem Nanosatelliten. Diese Technologie soll im Gegensatz zu laserbasierten Systemen höhere Übertragungsraten ermöglichen. Für Professor Vogl ist das ein zentraler Fortschritt: Da Satelliten nur kurze Zeitfenster zur Kommunikation mit Bodenstationen haben, zählt jede Sekunde – und damit auch jede Verbesserung in der Datenrate.

Mehr als Kommunikation: Grundlagenforschung im Orbit

Neben der Erprobung technischer Komponenten widmet sich die QUICK³-Mission auch einer physikalischen Grundsatzfrage: Gilt die sogenannte Born’sche Wahrscheinlichkeitsregel auch im Weltraum? Diese Regel beschreibt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ein Quantenteilchen bei einer Messung an einem bestimmten Ort auftaucht. Eine Überprüfung dieser Theorie in der Schwerelosigkeit ist bislang einzigartig.

Das Projekt ist ein gemeinsames Vorhaben mehrerer Forschungseinrichtungen. Neben der Technischen Universität München sind auch die Friedrich-Schiller-Universität Jena, das Ferdinand-Braun-Institut in Berlin, die TU Berlin sowie internationale Partner wie das italienische CNR-IFN und die National University of Singapore beteiligt. Diese Zusammenarbeit vereint Expertise in den Bereichen Photonik, Raumfahrttechnik und Quantenphysik.

Ausblick: Das globale Quantennetz

Langfristig zielt die Forschung darauf ab, ein Netzwerk aus Hunderten solcher Satelliten zu schaffen, das eine weltweite Quantenkommunikation ermöglicht. QUICK³ ist dabei ein erster, aber entscheidender Schritt: Die Mission soll zeigen, ob die eingesetzten Komponenten nicht nur funktionieren, sondern auch den Belastungen des Alls standhalten. Erste Ergebnisse werden noch vor Jahresende erwartet.

(pd/TUM)