Die deutsche Wirtschaft bleibt stark von digitalen Technologien aus dem Ausland abhängig. Hardware aus China, Chips aus Taiwan, Cloud-Dienste aus den USA und Industrieroboter aus Südkorea prägen den Alltag in Unternehmen.

Eine neue Bitkom-Studie zeigt, dass diese Abhängigkeit im Jahr 2025 sogar noch zugenommen hat.

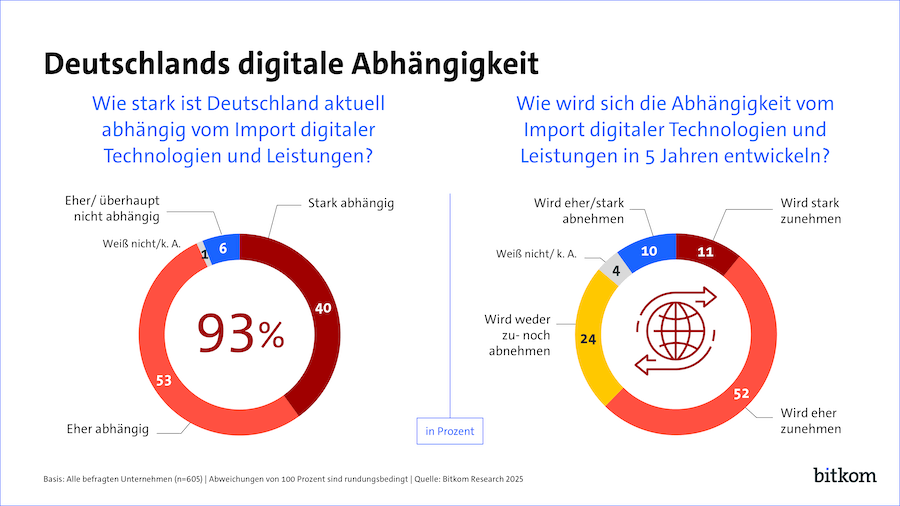

Neun von zehn Unternehmen, die digitale Güter oder Leistungen importieren, geben an, von diesen Lieferungen abhängig zu sein. Über die Hälfte bezeichnet sich als stark abhängig. Nur eine sehr kleine Minderheit von vier Prozent wäre langfristig überlebensfähig, wenn diese Importe ausblieben.

Sorge vor einseitigen Abhängigkeiten

Bitkom-Präsident Ralf Wintergerst betont, Europa müsse mehr Eigenständigkeit in der digitalen Welt entwickeln. Deutschland und Frankreich haben deshalb für den 18. November den Gipfel für europäische digitale Souveränität in Berlin initiiert. Ziel ist es, Strategien zu entwickeln, um Europa unabhängiger von externen Technologieanbietern zu machen.

Die Umfrage zeigt, dass 93 Prozent der Unternehmen Deutschland als stark oder eher abhängig von digitalen Technologien aus dem Ausland betrachten. Nur ein Zehntel glaubt, dass sich das in den kommenden fünf Jahren ändern wird. Die Mehrheit erwartet sogar eine wachsende Abhängigkeit.

USA und China bleiben wichtigste Lieferländer

Kaum ein Unternehmen in Deutschland kann auf digitale Importe verzichten. 96 Prozent sind auf ausländische Hardware, Software oder digitale Dienstleistungen angewiesen. Smartphones, Notebooks und andere Endgeräte führen die Liste an. Fast drei Viertel der Unternehmen beziehen Chips, Halbleiter oder Sensoren aus dem Ausland, zwei Drittel importieren Cybersicherheitslösungen wie Firewalls.

Die wichtigsten Herkunftsländer bleiben die USA und China. Neun von zehn Unternehmen importieren digitale Produkte oder Services aus den Vereinigten Staaten, ähnlich viele auch aus China. Besonders stark ist die Abhängigkeit von Taiwan, das als zentraler Hersteller von Hochleistungs-Chips gilt. Ein Konflikt zwischen China und Taiwan könnte laut Wintergerst direkte Auswirkungen auf deutsche Lieferketten haben.

Auch Japan und europäische Partnerländer wie Frankreich spielen eine wichtige Rolle, allerdings in deutlich geringerem Umfang. Russland spielt als Lieferland praktisch keine Rolle mehr.

Vertrauen schwindet, vor allem in die USA

Das Vertrauen der deutschen Wirtschaft in ausländische Technologiepartner hat sich deutlich verändert. Frankreich, Japan und die EU genießen das höchste Vertrauen. Dahinter folgen das Vereinigte Königreich, Indien und Südkorea. Besonders stark gesunken ist das Vertrauen in die USA: Nur noch 38 Prozent der Unternehmen sehen die Vereinigten Staaten als verlässlichen Partner. Anfang des Jahres waren es noch mehr als die Hälfte.

Bitkom führt diesen Rückgang auf die politische Entwicklung in den USA zurück. Viele Unternehmen sehen die Präsidentschaft von Donald Trump als Unsicherheitsfaktor. Der dortige Protektionismus und unvorhersehbare Entscheidungen hätten spürbare Auswirkungen auf das Geschäft, so Wintergerst.

China wird von einer Mehrheit der deutschen Unternehmen ebenfalls mit Misstrauen betrachtet. Sieben von zehn Firmen geben an, wenig oder kein Vertrauen in die Volksrepublik zu haben.

Bürger wünschen sich mehr digitale Eigenständigkeit

Auch in der Bevölkerung wächst der Wunsch nach mehr technologischer Unabhängigkeit. Laut einer ergänzenden Bitkom-Umfrage halten 98 Prozent der Deutschen es für wichtig, dass das Land bei digitalen Schlüsseltechnologien eigenständiger wird. Nahezu alle Befragten sehen Deutschland derzeit als stark abhängig vom Ausland.

Trotzdem betrachten viele die USA noch als verlässlichen Partner für die Bundesrepublik, auch wenn das Vertrauen in den wirtschaftlichen Austausch geschwunden ist. Mit Blick auf China sehen nur 42 Prozent der Bevölkerung das Land als verlässlichen Partner.

Risiken durch politische Spannungen

Die deutschen Unternehmen fürchten zunehmend die wirtschaftlichen Folgen geopolitischer Konflikte. Fast alle rechnen mit höheren Kosten durch Strafzölle oder Sanktionen seitens der USA. Etwa die Hälfte befürchtet Exportbeschränkungen oder den Verlust des Zugangs zu Software, Cloud-Diensten und KI-Systemen.

Wintergerst warnt, dass Europa ohne eigene technologische Kapazitäten erpressbar bleibe. Der europäische Markt sei für US-Unternehmen weiterhin wichtig, dennoch müsse Europa eigene Alternativen schaffen, um handlungsfähig zu bleiben.

Europäische Zusammenarbeit als Schlüssel

Der bevorstehende Gipfel für europäische digitale Souveränität stößt auf breite Zustimmung in der Wirtschaft. Die große Mehrheit der Unternehmen fordert, dass Deutschland und Frankreich gemeinsam eine Führungsrolle übernehmen. Besonders im Fokus stehen Investitionen in Schlüsseltechnologien wie Künstliche Intelligenz, Quantencomputing, Chipfertigung und IT-Sicherheit.

Bitkom spricht sich zudem für den Aufbau einer europäischen Cloud-Infrastruktur und die Einführung der European Digital Identity Wallet aus. Diese soll Bürgerinnen, Bürgern und Unternehmen ermöglichen, digitale Identitäten sicher und selbstbestimmt zu verwalten.

Wintergerst betont, dass Europa nicht nur Nutzer, sondern Entwickler moderner Technologien sein müsse. Nur wer eigene Kompetenzen in der digitalen Wertschöpfung aufbaue, könne international auf Augenhöhe agieren.

Deutschland und Europa stehen vor der Herausforderung, ihre digitale Souveränität zu sichern. Die Abhängigkeit von den USA, China und anderen Technologiemächten wächst, während das Vertrauen sinkt. Unternehmen und Politik erkennen zunehmend, dass technologische Eigenständigkeit zur wirtschaftlichen Sicherheit gehört. Der Gipfel in Berlin könnte ein wichtiger Schritt sein, um Europas digitale Zukunft selbstbestimmter zu gestalten.