IT-Teams kämpfen zunehmend mit Burnout trotz flexibler Arbeitsmodelle. Neue Erkenntnisse zeigen: Home Office löst nicht automatisch Stress-Probleme. Im Gegenteil – ohne richtige Struktur kann Remote Work sogar Überlastung verstärken. Was kann dagegen helfen?

Das Versprechen klang verlockend: Home Office bedeutet mehr Flexibilität, weniger Pendelstress und bessere Work-Life-Balance. Gerade die IT-Branche setzte früh auf Remote Work und galt als Vorreiter einer neuen, humaneren Arbeitskultur. Doch drei Jahre nach dem großen Remote-Work-Experiment zeigt sich: Die Realität ist komplexer als erhofft.

In deutschen Unternehmen häufen sich die Anzeichen von Überlastung. Entwickler arbeiten bis spät in die Nacht, weil “nur noch dieser eine Bug” gefixt werden muss. Product Manager sind rund um die Uhr erreichbar, weil irgendwo auf der Welt immer ein kritisches System läuft. Natürlich gibt es auch die andere Seite: Viele IT-Profis schätzen die Flexibilität des Home Office und kommen damit bestens zurecht – sie haben gelernt, klare Grenzen zu ziehen und ihre Arbeitszeit bewusst zu strukturieren.

Das Remote-Work-Paradox wird messbar

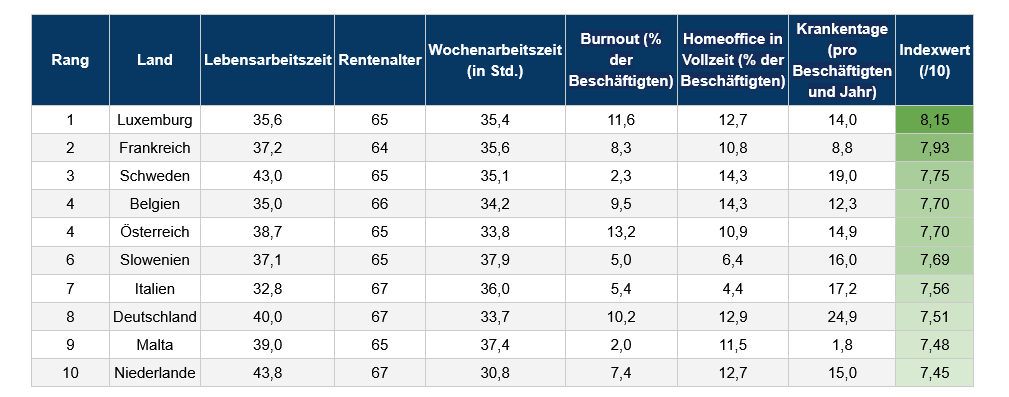

Aktuelle Untersuchungen von JobLeads zur allgemeinen Arbeitskultur in Europa zeigen aber ein überraschendes Muster: Länder und Unternehmen mit höherem Home-Office-Anteil verzeichnen oft mehr Burnout-Fälle in der Belegschaft. Was zunächst paradox erscheint, hat systemische Gründe, die gerade für die IT-Branche relevant sind.

Die Ursachen liegen auf der Hand: Im Home Office verschwimmen die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit. Der Laptop steht permanent griffbereit, Slack-Nachrichten erreichen uns auch abends, und der Druck zur ständigen Erreichbarkeit steigt. Ohne die natürlichen Barrieren des Büroalltags arbeiten viele IT-Profis länger, nicht effizienter.

Gleichzeitig zeigen positive Beispiele wie Schweden, dass Remote Work sehr wohl funktionieren kann. Mit nur 2,3 Prozent Burnout-Rate trotz 14,3 Prozent Home-Office-Anteil beweist das skandinavische Land: Die Umsetzung macht den Unterschied, nicht das Modell an sich.

Was bedeutet das für die IT-Branche?

Als Pionier der Remote-Arbeit steht die IT-Branche vor besonderen Herausforderungen. Die ständige Erreichbarkeit, verschwimmende Grenzen zwischen Privat- und Berufsleben und die Komplexität moderner Entwicklungszyklen verstärken den Stress zusätzlich. Hinzu kommt die Always-On-Mentalität, die in vielen Unternehmen herrscht: Kritische Systeme müssen rund um die Uhr verfügbar sein, Server-Ausfälle kennen keine Arbeitszeiten, und der Druck, technologisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben, ist immens.

Scope Creep, also sich ständig ändernde Anforderungen mitten im Projekt, gehört zum Alltag vieler Entwickler. Dazu gesellt sich ein Technologie-Overload, bei dem das Gefühl entsteht, permanent neue Frameworks, Tools und Methodiken lernen zu müssen. Im Home Office verstärkt sich oft die Isolation, spontane Kollaboration am Whiteboard wird zur seltenen Ausnahme, und Meeting-Fatigue durch endlose Videokonferenzen ohne echten Mehrwert zermürbt selbst motivierte Teams.

Praxiserprobte Anti-Stress-Strategien für IT-Teams

Das schwedische Modell adaptieren

Schwedens Erfolg bei der Kombination von hohem Home-Office-Anteil und niedrigen Burnout-Raten lässt sich durchaus auf deutsche IT-Teams übertragen. Der Schlüssel liegt in der strukturierten Implementierung von Remote Work. Anstatt einfach alle ins Home Office zu schicken, sollten Unternehmen klare Core Hours definieren, etwa zwischen 10 und 15 Uhr für wichtige Meetings und Abstimmungen. Außerhalb dieser Zeiten haben Mitarbeiter das Recht, offline zu sein, ohne Rechtfertigungsdruck.

Regelmäßige Team-Präsenztage, etwa zwei bis drei Mal pro Woche, ermöglichen spontane Kollaboration und stärken den Teamzusammenhalt. Technisch lässt sich das durch automatisierte Antworten unterstützen: Ein einfacher Slack-Bot kann nach 18 Uhr automatisch antworten, dass Nachrichten erst am nächsten Morgen ab 9 Uhr bearbeitet werden.

Cognitive Load Management für Entwickler

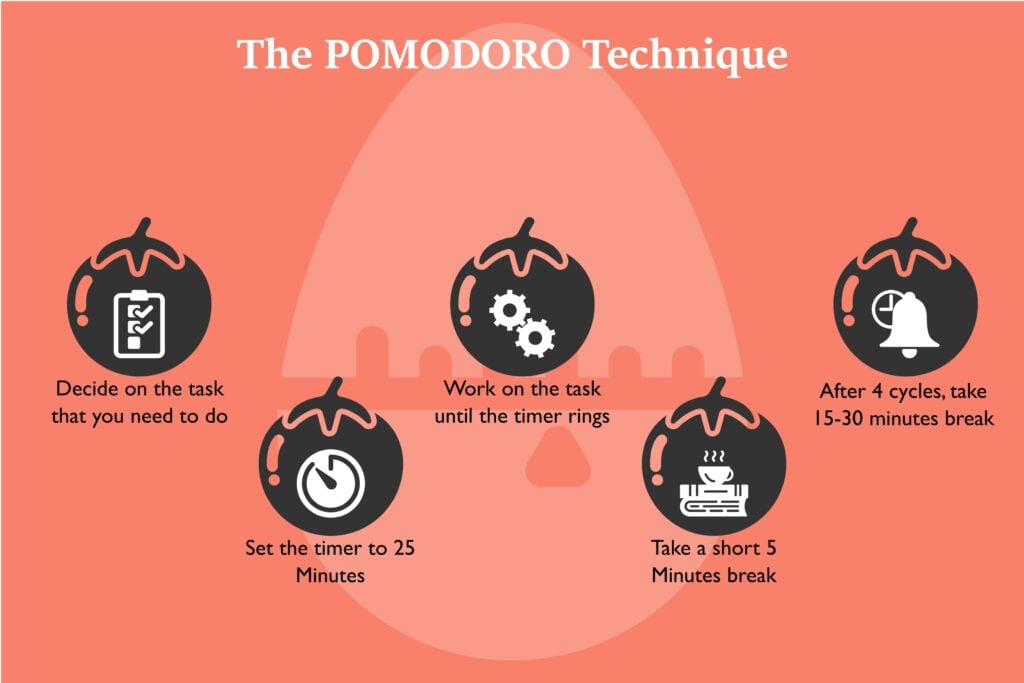

Die menschliche Aufmerksamkeitsspanne ist begrenzt, besonders bei komplexen Programmieraufgaben. Die Pomodoro-Technik, adaptiert für Entwickler, kann hier Wunder wirken: 25 Minuten konzentrierte Deep Work, gefolgt von 5 Minuten Pause. Nach vier solcher Zyklen sollte eine längere Pause von 30 Minuten eingelegt werden. Tools wie Forest App oder Be Focused helfen bei der Umsetzung und gamifizieren den Prozess.

Noch wichtiger ist jedoch das Minimieren von Context Switching. Anstatt zwischen Code Review, Bug-Fixing und neuen Features hin und her zu springen, sollten ähnliche Tasks gebündelt werden. Alle Code Reviews am Stück zu bearbeiten, ist effizienter und weniger ermüdend. Manche Teams führen erfolgreich “No Meeting Wednesday” ein, um mindestens einen Tag pro Woche für ungestörte Entwicklungsarbeit zu reservieren. Generell sollte asynchrone Kommunikation bevorzugt werden – nicht jede Nachricht braucht eine sofortige Antwort.

Proaktive Burnout-Prävention durch Daten

IT-Teams haben den Vorteil, dass sie datengetrieben arbeiten können – auch bei der Burnout-Prävention. Die Häufigkeit von Code-Commits außerhalb der regulären Arbeitszeit ist ein früher Indikator für Überarbeitung. Wenn Entwickler regelmäßig spätabends oder am Wochenende pushen, stimmt etwas nicht. Auch die Antwortzeiten auf Messages können getrackt werden: Wer ständig innerhalb von Minuten antwortet, arbeitet wahrscheinlich unter Stress.

Ein einfaches Überstunden-Dashboard für Teams macht Probleme sichtbar, bevor sie eskalieren. Automatische Erinnerungen bei mehr als 50 Stunden pro Woche können helfen, und nach besonders intensiven Crunch-Phasen sollten Erholungspausen verpflichtend sein.

Physische Gesundheit im Home Office

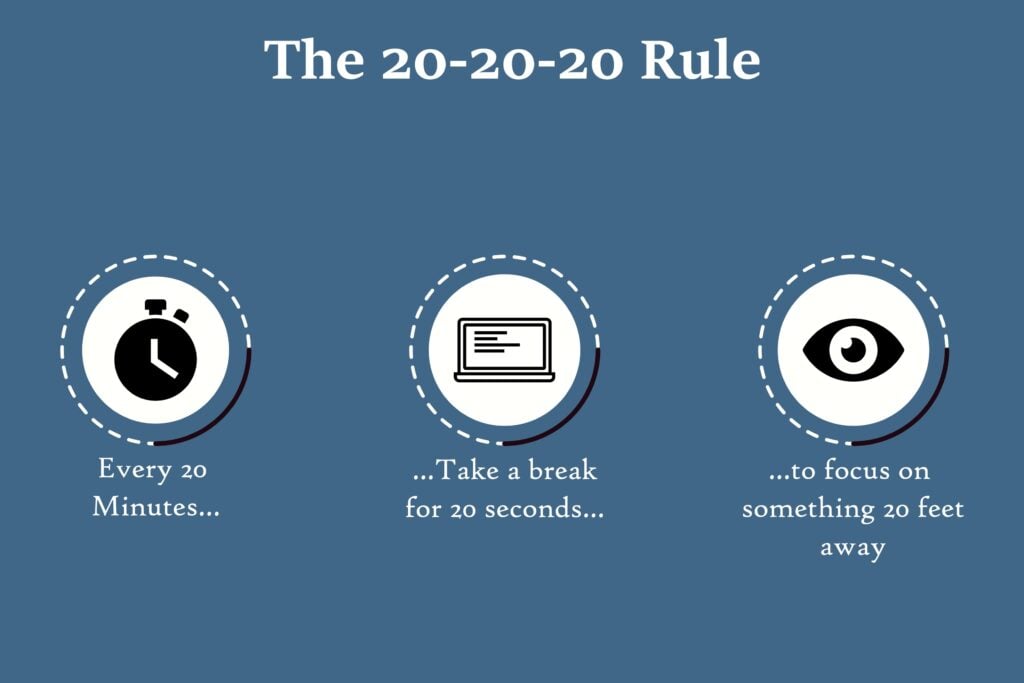

Der menschliche Körper ist nicht für stundenlanges Sitzen vor Bildschirmen gemacht. Ein höhenverstellbarer Schreibtisch sollte das absolute Minimum sein, externe Tastatur und Maus bei Laptop-Arbeit eine Selbstverständlichkeit. Die 20-20-20-Regel ist einfach umsetzbar: Alle 20 Minuten für 20 Sekunden auf etwas in 20 Fuß Entfernung schauen, um die Augen zu entspannen.

Movement Integration in den Arbeitsalltag funktioniert besser als gute Vorsätze nach Feierabend. Walking Meetings für Brainstorming-Sessions sind nicht nur gesünder, sondern fördern oft auch die Kreativität. Stretch-Reminder alle 90 Minuten helfen dabei, Verspannungen vorzubeugen. Ein Standing Desk für bestimmte Tasks wie E-Mail-Bearbeitung oder Code Reviews kann Rückenproblemen vorbeugen.

Team-Kultur und Psychological Safety

Die beste Technologie nützt nichts, wenn die Unternehmenskultur krank ist. Eine gesunde Fehlerkultur ist essentiell für stressfreies Arbeiten. Post-Mortem-Analysen ohne Schuldzuweisungen fokussieren auf Systemverbesserungen statt auf Schuldige. Das Prinzip “Schnell scheitern, schneller lernen” sollte nicht nur ein Poster an der Wand sein, sondern gelebte Realität. Teams, die Experimente und Prototyping fördern, sind innovativer und weniger gestresst.

Klare Kommunikations-Protokolle reduzieren Stress erheblich. Wichtige Entscheidungen und Erkenntnisse müssen dokumentiert werden, anstatt sie nur mündlich weiterzugeben. Klar definierte Deeskalationswege verhindern, dass Probleme in der Verantwortungsdiffusion versanden.

Tool-Stack für nachhaltiges Arbeiten

Moderne Tools können dabei helfen, Stress zu reduzieren statt zu verstärken. RescueTime bietet automatisches Zeiterfassung und zeigt auf, wo die Zeit wirklich hingeht – oft eine überraschende Erkenntnis. Toggl hilft bei der Projektzeit-Erfassung und macht Workload-Verteilung transparent. Brain.fm bietet wissenschaftlich fundierte Fokus-Musik für Deep Work Sessions.

Für stressfreie Kollaboration eignet sich Notion für asynchrone Dokumentation, Loom für Video-Updates, die Meetings ersetzen können, und Calendly für Meeting-Slots mit eingebauten Puffern. Im Bereich Mental Health Support haben sich Headspace for Business für Team-Meditation, Lyra Health für professionelle Beratung und Wellhub für Fitness und Wellness bewährt.

Konkrete Implementierung: Der Weg zur nachhaltigen IT-Kultur

Die Transformation zu einer stressarmen Arbeitskultur braucht einen strukturierten Ansatz. In der ersten Woche sollte ein ehrliches Assessment stattfinden: Burnout-Befragungen im Team durchführen, aktuelle Arbeitszeiten dokumentieren und Störfaktoren identifizieren. Oft sind die größten Stressfaktoren anderen gar nicht bewusst.

Die zweite Woche konzentriert sich auf schnelle Erfolge. No-Meeting-Blocks von täglich zwei Stunden etablieren, Benachrichtigungs-Hygiene betreiben durch Reduktion von Push-Benachrichtigungen, und Ergonomie-Checks für alle Home-Office-Plätze durchführen. Diese Maßnahmen zeigen schnell Wirkung und schaffen Motivation für größere Veränderungen.

In der dritten Woche stehen strukturelle Änderungen an: Kernarbeitszeiten definieren und klar kommunizieren, Asynchrone Kommunikation einführen und einen Meeting-Detox mit 50 Prozent weniger Terminen durchziehen. Hier zeigt sich oft Widerstand, da alte Gewohnheiten schwer zu durchbrechen sind.

Die vierte Woche konzentriert sich auf Nachhaltigkeit: Feedback-Loops installieren, Erfolgsmetriken definieren und eine langfristige Roadmap erstellen. Ohne kontinuierliche Überwachung und Anpassung verpuffen die meisten Verbesserungsmaßnahmen wieder.

Die Luxemburg-Strategie: Balance statt Extreme

Luxemburgs Spitzenposition im Ranking beruht nicht auf extremen Werten, sondern auf ausgewogenen Parametern: moderate Arbeitszeit von 35,4 Stunden pro Woche, ausreichend aber nicht übermäßig Home-Office mit 12,7 Prozent, und Akzeptanz für Krankheitstage mit 14 pro Jahr. Die wichtigste Erkenntnis ist klar: Nachhaltigkeit entsteht durch Balance, nicht durch Maximierung einzelner Faktoren.

Das bedeutet für IT-Teams: Nicht blind auf 100 Prozent Remote Work setzen, sondern den sweet spot finden. Nicht Arbeitszeit um jeden Preis reduzieren, sondern Qualität vor Quantität stellen. Nicht jede neue Wellness-Initiative implementieren, sondern die Grundlagen richtig machen.

Fazit: Code Quality beginnt bei Entwickler-Wohlbefinden

Die JobLeads-Studie macht eine wichtige Sache deutlich: Technologie allein löst keine Stress-Probleme. Im Gegenteil – falsch implementiertes Remote Work kann Burnout sogar verstärken. Für IT-Teams bedeutet das eine fundamentale Erkenntnis: Remote Work muss strategisch gestaltet werden, nicht als Standard übernommen. Grenzen müssen technisch durchgesetzt werden, nicht nur kommuniziert. Messbare Wohlbefindens-Kennzahlen sollten etabliert werden wie Leistungs-Indikatoren. Und präventive Maßnahmen gehören in den Entwicklungszyklus integriert.

Die besten Systeme entstehen durch ausgeruhte, fokussierte Entwickler. Sauberer Code schreibt sich nicht von allein – er braucht einen klaren Kopf. Innovative Lösungen kommen selten unter Zeitdruck zustande. Wer Burnout vorbeugt, investiert direkt in Code-Qualität und Innovation. In einer Branche, die sich ständig neu erfindet, ist nachhaltiges Arbeiten ein echter Wettbewerbsvorteil.