Dieser Artikel richtet sich an CIOs, IT-Leiter, Enterprise Architekten und IT-Entscheider. Der neue 2025 State of Mainframe Modernization Survey Report von Kyndryl ist da. Doch welche Aus- und Umsteigeszenarien gibt es?

Deutschland gilt nach wie vor als Mainframe-Land. In kaum einem anderen europäischen Markt sind diese Systeme so stark verbreitet und so tief in geschäftskritische Prozesse integriert wie hier. Lange Zeit wurde das belächelt: zu alt, zu schwerfällig, zu wenig innovativ. Doch der aktuelle „Kyndryl 2025 State of Mainframe Modernization Survey Report“ wirft ein anderes Licht auf diese Einschätzung und legt nahe, dass es durchaus ein Vorteil sein kann, auf das bewährte Rückgrat der IT zu setzen. Die Frage ist also: Ist es wirklich so schlecht, dass Deutschland Mainframe-Land geblieben ist?

Flexible Modernisierungsstrategien

Die Daten zeigen, dass Unternehmen ihre Modernisierungsstrategien inzwischen erstaunlich flexibel anpassen. Achtzig Prozent der befragten Organisationen haben ihre Pläne allein im vergangenen Jahr geändert. Gründe dafür sind vielfältig: erfolgreiche Projekte, die Mut machen, Budgets, die in neue Technologien verschoben werden, aber auch externe Faktoren wie geopolitische Spannungen, wirtschaftliche Unsicherheiten oder strengere Regulierungen. Das Entscheidende: Diese Anpassungen lohnen sich. Der Return on Investment ist erheblich. Unternehmen, die Anwendungen direkt auf dem Mainframe modernisieren, erzielen im Schnitt 288 Prozent Rendite. Wer Workloads auf andere Plattformen verlagert, kommt sogar auf bis zu 362 Prozent. Mainframe-Modernisierung ist also alles andere als ein teurer Anachronismus – sie erweist sich als wertsteigernde Investition.

Besonders spannend ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz und generativer KI. Lange galten Mainframes als eher statisch, doch nun beginnt sich gerade hier ein großes Potenzial zu entfalten. Die befragten Unternehmen erwarten in den kommenden drei Jahren Einsparungen von 12,7 Milliarden US-Dollar und zusätzliche Umsätze von 19,5 Milliarden US-Dollar durch KI-basierte Anwendungen. Und die Beispiele sind handfest: bessere Performance und Ressourcenzuteilung, effizientere Betrugserkennung oder genauere Sicherheits- und Bedrohungsanalysen. KI macht den Mainframe zu einem aktiven Gestalter moderner Geschäftsprozesse.

Widersprüche

Bemerkenswert ist auch ein scheinbarer Widerspruch: Während die strategische Bedeutung des Mainframes von den Befragten insgesamt um elf Prozent niedriger eingeschätzt wird, nutzen ihn 56 Prozent mehr als zuvor. Parallel dazu nimmt die Zahl der Workloads, die vom Mainframe abgezogen werden, um acht Prozent ab. Dieser Widerspruch erklärt sich daraus, dass Unternehmen einerseits hybride Umgebungen aufbauen, andererseits aber neue, wertvolle Rollen für den Mainframe entdecken. Technologien wie agentische KI, große Sprachmodelle oder moderne Ansätze wie DevSecOps eröffnen neue Einsatzmöglichkeiten, die den Mainframe nicht obsolet machen, sondern seine Rolle im hybriden IT-Ökosystem neu definieren.

Doch es gibt eine klare Voraussetzung für diesen Weg: Organisationen brauchen heute ein breiteres Kompetenzprofil. Es reicht nicht mehr aus, nur Mainframe-Spezialisten im Haus zu haben. Erforderlich sind Fachkräfte, die zusätzlich Know-how in Cloud-Architekturen, Sicherheit, KI, generativer KI sowie in Netzwerken und Edge Computing mitbringen. Siebzig Prozent der Befragten berichten von Schwierigkeiten, diese Talente zu finden, und fast drei Viertel setzen deshalb auf externe Partner. Der Fachkräftemangel wird zu einem zentralen Bremsfaktor – und gleichzeitig zu einem Treiber für neue Kooperationsmodelle.

Der Regulierungsfaktor

Ein weiterer entscheidender Faktor ist die Regulierung. 94 Prozent der Unternehmen geben an, dass gesetzliche Vorgaben ihre Modernisierungsentscheidungen stark beeinflussen. Spezifische Vorschriften wie die MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement) in der Finanzbranche oder die BAIT (Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT) schreiben hohe Standards für Sicherheit, Stabilität und Dokumentation vor.

Diese können dazu führen, dass bestimmte Workloads aus Compliance-Gründen bewusst auf der als sicher geltenden Mainframe-Umgebung verbleiben. Die DSGVO mit ihren strengen Vorgaben zur Datenverarbeitung spielt ebenfalls eine große Rolle.

Dies führt zu beschleunigten Zeitplänen, engerer Zusammenarbeit über Abteilungsgrenzen hinweg und zu einer systematischen Verankerung von Compliance bereits in der Planungsphase. Gleichzeitig bleibt die Sicherheit eines der Hauptargumente für den Mainframe. Ein Drittel der Befragten nennt explizit Sicherheitsgründe, warum bestimmte Anwendungen bewusst auf dem Mainframe verbleiben.

All das zeigt: Deutschland als Mainframe-Land zu sehen, bedeutet nicht, an alten Technologien festzuhalten. Vielmehr eröffnet es die Chance, stabile und bewährte Systeme intelligent mit neuen Technologien zu verbinden. Statt ein Hemmschuh zu sein, kann der Mainframe zur Basis für hybride und KI-gestützte Zukunftsmodelle werden.

Die entscheidende Frage lautet daher nicht, ob der Mainframe ein Nachteil ist, sondern ob wir ihn mutig genug in die nächste Evolutionsstufe führen. Wer diesen Spagat zwischen Tradition und Innovation schafft, wird langfristig Wettbewerbsvorteile sichern — und vielleicht zeigt sich dann, dass Deutschlands „Mainframe-Lastigkeit” am Ende ein Standortvorteil ist.

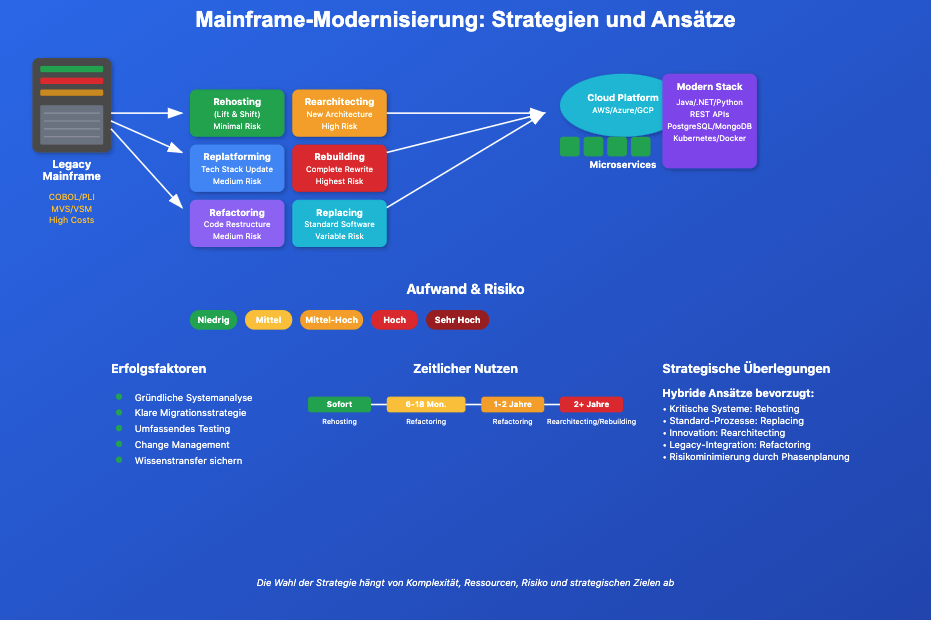

Die sechs Strategien der Mainframe-Modernisierung

Nachfolgend skizzieren wir die sechs zentralen Strategien und Ansätze für den digitalen Wandel, von Rehosting bis Replacing.

Die Modernisierung von Mainframe-Systemen stellt eine der komplexesten Herausforderungen in der heutigen IT-Landschaft dar. Während diese Großrechner seit Jahrzehnten das Rückgrat kritischer Geschäftsprozesse bilden und durch ihre Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit überzeugen, stehen Unternehmen zunehmend vor der Notwendigkeit, ihre Legacy-Systeme an moderne Anforderungen anzupassen. Der demografische Wandel verschärft die Situation zusätzlich, da erfahrene Mainframe-Spezialisten in den Ruhestand gehen und gleichzeitig junge IT-Fachkräfte eher mit Cloud-nativen Technologien vertraut sind.

Mainframes verarbeiten noch heute einen erheblichen Anteil der weltweiten Transaktionen, von Bankgeschäften über Versicherungsabwicklungen bis hin zu Regierungsdienstleistungen. Die Systeme zeichnen sich durch extreme Ausfallsicherheit, hohen Durchsatz und bewährte Sicherheitsarchitekturen aus. Dennoch bringen sie auch Herausforderungen mit sich: hohe Betriebskosten, Komplexität bei der Integration mit modernen Systemen, begrenzte Agilität bei der Entwicklung neuer Funktionen und die zunehmende Schwierigkeit, qualifizierte Fachkräfte zu finden.

1. Rehosting: Der Lift-and-Shift-Ansatz

Eine der grundlegendsten Modernisierungsstrategien ist das Rehosting, auch als „Lift and Shift” bekannt. Dabei werden bestehende Mainframe-Anwendungen mit minimalen Änderungen auf moderne Plattformen übertragen. Spezialisierte Emulationslösungen ermöglichen es, COBOL-, PL/I- oder Assembler-Programme auf x86-Servern oder in Cloud-Umgebungen auszuführen. Dieser Ansatz bietet den Vorteil schneller Migration bei relativ geringen Risiken, da die Geschäftslogik unverändert bleibt. Die Kosteneinsparungen durch den Wegfall der Mainframe-Hardware können erheblich sein, während gleichzeitig die Abhängigkeit von spezialisierten Mainframe-Skills reduziert wird.

2. Replatforming: Anpassung an neue Technologie-Stacks

Beim Replatforming werden Anwendungen für moderne Plattformen angepasst, wobei die Kernfunktionalität erhalten bleibt, aber Technologien wie Datenbanken, Middleware oder Programmiersprachen modernisiert werden. COBOL-Code kann beispielsweise nach Java oder .NET portiert werden, während hierarchische Datenbanken wie IMS durch relationale Systeme ersetzt werden. Dieser Ansatz ermöglicht es, von modernen Entwicklungstools, besserer Performance und standardisierten Technologien zu profitieren, erfordert jedoch sorgfältige Planung und Testing, um sicherzustellen, dass alle Geschäftsregeln korrekt übertragen werden.

3. Refactoring: Strukturelle Verbesserungen

Das Refactoring geht einen Schritt weiter und beinhaltet die strukturelle Überarbeitung des bestehenden Codes, um ihn wartbarer, erweiterbarer und performanter zu machen. Monolithische Anwendungen werden in modulare Komponenten aufgeteilt, veraltete Programmierparadigmen durch moderne ersetzt und die Architektur für bessere Skalierbarkeit optimiert. Während dieser Ansatz längerfristig die größten Vorteile bietet, ist er auch zeit- und ressourcenaufwendiger, da er tiefgreifende Änderungen an der Codebasis erfordert.

4. Rearchitecting: Neugestaltung der Systemarchitektur

Beim Rearchitecting wird die gesamte Anwendungsarchitektur neu konzipiert, oft unter Verwendung moderner Architekturprinzipien wie Microservices, containerbasierter Deployment-Modelle oder Cloud-nativer Ansätze. Die bestehende Geschäftslogik wird analysiert und in neue, lose gekoppelte Services aufgeteilt, die unabhängig entwickelt, deployed und skaliert werden können. Dieser Ansatz ermöglicht maximale Flexibilität und Zukunftssicherheit, erfordert jedoch erhebliche Investitionen in Planung, Entwicklung und Change Management.

5. Rebuilding: Komplette Neuentwicklung

Die radikalste Form der Modernisierung ist das komplette Rebuilding, bei dem Anwendungen von Grund auf neu entwickelt werden. Moderne Technologien, Frameworks und Designprinzipien werden von Anfang an berücksichtigt, wodurch optimale Performance, Benutzerfreundlichkeit und Wartbarkeit erreicht werden können. Gleichzeitig bietet sich die Gelegenheit, veraltete Geschäftsprozesse zu überdenken und zu optimieren. Der Ansatz birgt jedoch auch das höchste Risiko, da kritische Geschäftslogik neu implementiert werden muss und umfangreiche Tests erforderlich sind.

6. Replacing: Austausch durch Standardsoftware

In manchen Fällen kann es sinnvoller sein, maßgeschneiderte Mainframe-Anwendungen durch moderne Standardsoftware zu ersetzen. Enterprise Resource Planning-Systeme, Customer Relationship Management-Lösungen oder spezialisierte Branchensoftware können oft die gleichen Geschäftsanforderungen erfüllen wie Legacy-Systeme. Dieser Ansatz reduziert den Entwicklungsaufwand erheblich, erfordert jedoch möglicherweise Anpassungen der Geschäftsprozesse an die Vorgaben der Standardsoftware.

Hybride Ansätze und schrittweise Migration

In der Praxis setzen die meisten Unternehmen auf hybride Strategien, die verschiedene Modernisierungsansätze für unterschiedliche Anwendungsbereiche kombinieren. Kritische, stabile Kernfunktionen können zunächst per Rehosting migriert werden, während weniger kritische Bereiche für Refactoring oder Rearchitecting vorgesehen werden. Schrittweise Migrationsstrategien ermöglichen es, Risiken zu minimieren, Erfahrungen zu sammeln und die Modernisierung über mehrere Jahre zu verteilen.

Herausforderungen und Erfolgsfaktoren

Unabhängig vom gewählten Ansatz sind bestimmte Erfolgsfaktoren entscheidend. Dazu gehört eine gründliche Analyse der bestehenden Systeme und Abhängigkeiten, die Entwicklung einer klaren Migrationsstrategie mit definierten Meilensteinen, umfassendes Testing in allen Phasen und ein durchdachtes Change Management für die betroffenen Mitarbeiter. Besonders wichtig ist es, das institutionelle Wissen der erfahrenen Mainframe-Experten zu bewahren und in die neuen Systeme zu übertragen.

Die Wahl des richtigen Modernisierungsansatzes hängt von verschiedenen Faktoren ab: der Komplexität der bestehenden Systeme, verfügbaren Ressourcen, Risikobereitschaft, Zeitrahmen und strategischen Zielen des Unternehmens. Während kostengünstige Lift-and-Shift-Migrationen schnelle Ergebnisse liefern können, bieten tiefgreifende Modernisierungen langfristig größere Vorteile für Agilität, Innovation und Wettbewerbsfähigkeit.

Fazit

Die Modernisierung von Mainframe-Systemen ist keine einmalige Aufgabe, sondern ein strategischer Prozess, der sorgfältige Planung, angemessene Ressourcen und eine langfristige Vision erfordert. Unternehmen, die heute mit der Modernisierung beginnen, positionieren sich für die digitale Zukunft und können gleichzeitig die bewährten Stärken ihrer Legacy-Systeme bewahren. Der Schlüssel liegt darin, den für die spezifischen Anforderungen passenden Ansatz zu wählen und dabei sowohl technische als auch organisatorische Aspekte zu berücksichtigen.

FAQ: Häufige Fragen zur Mainframe-Modernisierung

Was kostet eine Mainframe-Modernisierung?

Die Kosten variieren extrem stark je nach gewählter Strategie, Komplexität der Systeme und Projektumfang. Ein einfaches Rehosting kann bereits signifikante Betriebskosten einsparen, während ein vollständiges Rebuilding eine langfristige Investition in die Zukunft darstellt. Eine fundierte Kosten-Nutzen-Analyse am Anfang des Projekts ist unerlässlich.

Wie lange dauert ein Modernisierungsprojekt?

Die Dauer reicht von wenigen Monaten für ein isoliertes Rehosting-Projekt bis zu mehreren Jahren für eine umfassende, schrittweise Transformation der gesamten IT-Landschaft. Hybride Ansätze ermöglichen es, bereits nach kurzer Zeit erste Erfolge (Quick Wins) zu erzielen.

Was sind die größten Fallstricke?

Die größten Risiken liegen in der Unterschätzung der Komplexität, unklaren Zielvorgaben, mangelndem Change Management und dem Verlust von kritischem Fachwissen während des Migrationsprozesses. Eine gründliche Planungsphase ist der beste Schutz dagegen.

Wo fange ich an?

Der erste Schritt ist immer eine umfassende Analyse und Bestandsaufnahme (Assessment) der bestehenden Mainframe-Landschaft, ihrer Abhängigkeiten und des damit verbundenen Geschäftswerts.