Kopfpreis-Modelle, Audit-Druck und Abhängigkeiten zwingen Unternehmen zum Kurswechsel. Der Umstieg auf OpenJDK gelingt in der Praxis oft schneller als erwartet und schafft Spielräume für Cloud-Effizienz und KI-Initiativen.

Java ist nach wie vor ein wichtiger Bestandteil der IT-Infrastrukturen von Unternehmen. Seitdem Oracle auf eine mitarbeiterbezogene Preisgestaltung umgestellt hat – mit Abrechnung pro Mitarbeitenden statt pro Workload – steigen jedoch Kosten und Unsicherheiten. Viele Unternehmen migrieren daher zu OpenJDK-basierten (Open Java Development Kit) Distributionen, um Lizenzkosten und Compliance-Risiken zu reduzieren. Gleichzeitig können sie dadurch ihre technologische Souveränität stärken, sich neue Freiräume für Innovation eröffnen und sich strategisch zukunftssicher aufstellen – denn Cloud- und KI-Investitionen verlangen nach effizienten und leistungsfähigen Java-Laufzeitumgebungen.

OpenJDK ist belastbare Alternative

Moderne OpenJDK-Distributionen unterscheiden sich in ihren technischen Eigenschaften nicht von Oracle Java, daher haben sich Vorbehalte gegen die Abwendung von Oracle in der Praxis weitgehend relativiert. Der 2025 State of Java Survey & Report von Azul zeigt: 84 Prozent der Befragten erlebten die Migration einfacher als erwartet oder im Rahmen der Planung; rund drei Viertel schlossen den Wechsel binnen zwölf Monaten ab, ein signifikanter Anteil sogar in weniger als drei Monaten. Für Firmen bedeutet das: Der Umstieg ist technisch beherrschbar, organisatorisch planbar und kommerziell unterstützt, da OpenJDK-Anbieter umfassenden technischen Support bieten.

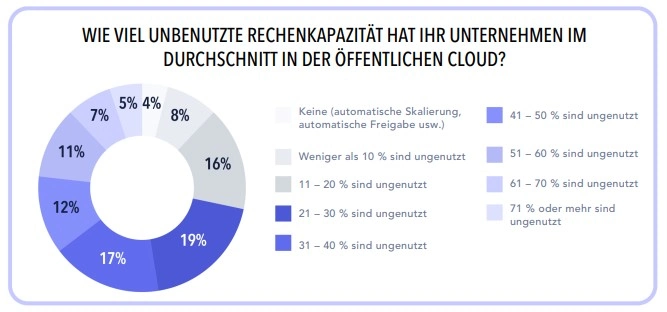

Aus Unternehmenssicht stellt die Migration dabei keine einfache Sparmaßnahem dar. Die sich daraus ergebenden leistungsfähigen Runtimes verbessern die Anwendungsperformance und erhöhen die Stabilität – mit spürbaren Effekten auf die Auslastung von Containern und VMs (Virtual Machines). Laut der Studie von Azul geben 71 Prozent der Befragten an, mehr als 20 Prozent der bereitgestellten Cloud-Kapazitäten nicht auszuschöpfen (Abb. 1) – hier liegt Potenzial für mehr Effizienz allein durch eine verbesserte Laufzeitumgebung. Nach dem Wechsel berichten Unternehmen von zweistelligen Einsparungen durch die bessere Nutzung der verfügbaren Ressourcen.

(Abb. 1: Ungenutzte-Cloudkapazitäten, Quelle: Azul)

Zugleich gewinnt Java in KI-Szenarien an Bedeutung: 50 Prozent der Java-Nutzer bevorzugen die Sprache für KI-Vorhaben, vor JavaScript (44 Prozent) und Python (41 Prozent). Mit wachsender KI-Adaption mussten 72 Prozent ihre Rechenleistung erhöhen – ein weiterer Grund, die JVM als Performance-Fundament zu optimieren.

Den Umstieg vorbereiten

Hat sich ein Unternehmen für den Umstieg entschieden, ist eine vollständige Inventur der eigenen Java-Landschaft entscheidend – ohne bleibt jeder Migrationsplan nur Theorie. In vielen IT-Landschaften koexistieren Legacy-Anwendungen auf alten JVMs neben modernen Microservices und laufen verteilt über Rechenzentren, Clouds und externe Provider. Eine systematische Inventur erfasst Installationen, Versionen, Pfade, Applikationsbezüge und Abhängigkeiten inklusive Nutzungsmuster und Sicherheitslage. IT-Asset-Management und automatisierte Scans helfen, Schatten-Instanzen zu identifizieren und Migrationswellen nach Risiko, Regulatorik und Aufwand zu planen. Transparenz ist die Grundlage für einen erfolgreichen Rollout ohne böses Erwachen.

Für interne Akzeptanz und Compliance sorgen

Neben einem vollständigen Überblick über den Einsatz von Java im Unternehmen sollten Verantwortliche sich strategische Rückendeckung einholen: Eine Java-Migration ist kein einfaches Infrastruktur-Update. Die Ausführung berührt mit Strategie, Finanzen, Betrieb und Compliance zahlreiche Betriebsbereiche und erfordert ein klares Mandat aus dem Top-Management. Ressourcenfreigabe und interdisziplinäre Zusammenarbeit ist für eine erfolgreiche unternehmensweite Umstellung elementar. Eine überzeugende Business-Case-Kalkulation, die Einsparungen bei Lizenzkosten, Audit-Risiken und Compliance berücksichtigt, kann helfen, interne Akzeptanz zu schaffen. Ebenso wichtig ist ein detaillierter Projektplan, der technische Schritte, Testphasen und Governance-Aspekte abdeckt.

Nach dem Cutover macht kluge IT-Governance den Unterschied. Alle Anwendungen müssen gründlich getestet werden, um ihre Stabilität und Leistung auf der neuen OpenJDK-Umgebung zu gewährleisten. Regressionstests entlang der quartalsweisen Java-Release-Zyklen sichern die Funktionalität und Performance auch unter Last. Ergänzende, automatisierte Kontrollen stellen sicher, dass keine veralteten oder nicht autorisierten JDKs in Betrieb gehen.

Unabhängig ins Cloud- und KI-Zeitalter

Sich unabhängig von Oracle Java aufzustellen, ist heute vor allem eine Frage der Organisation. Wenn sie stimmt, ist der gesamte Prozess technisch gut und mit überschaubarem Risiko umsetzbar. Unternehmen, die früh Initiative ergreifen, Transparenz schaffen und sich die Hilfe externer OpenJDK-Anbieter holen, senken Lizenz- und Audit-Druck – und heben zugleich Effizienzpotenziale in Cloud- und KI-Workloads. Das Ergebnis ist Souveränität: die Fähigkeit, die eigene Java-Strategie planbar, sicher und innovationsfreundlich zu steuern.